ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ЛЕКЦИИ

ОДП.00 _ _ Общеобразовательные дисциплины__________________

ОДП.10 ___________________Биология_______________________________

по теме: _________ «Процессы матричного синтеза»___________________

для специальностей: код 34.02.01 специальность «Сестринское дело»

Уровень подготовки: базовый

|

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии (название комиссии) Протокол №_____ от___ ______20___г. Председатель ЦМК ____/ Г. В. Яковишин |

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УМР

__________/Ю.И. Климова ____ _________20___г.

|

Составитель:

Левенец О.В. – преподаватель ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

Петропавловск-Камчатский, 20____

СОДЕРЖАНИЕ

|

Пояснительная записка……………………………………………........... |

3 |

|

Структурно-логическая схема лекции…………………………………... |

8 |

|

Содержание лекции………………………………………………............. |

9 |

|

Список использованных источников……………………………………. |

22 |

|

Приложение А. Комплекс упражнений ………………………………… |

24 |

|

Приложение Б. Закрепление нового материала ……………………….. |

25 |

|

Приложение В. Текущий срез знаний ………………………………….. Приложение Г. Внеаудиторная самостоятельная работа ……………... Приложение Д. Рефлексия ……………………………………………….

|

28 34 35

|

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка лекции по теме: «Процессы матричного синтеза» разработана в соответствии с ФГОС СПО специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и рассчитано на одну лекцию (2 часа) в соответствии с календарно-тематическим планом программы учебной дисциплины.

Актуальность темы:

Актуальность темы «Процессы матричного синтеза» для специальности "Сестринское дело" обусловлена углублением понимания молекулярных механизмов, лежащих в основе функционирования человеческого организма. Медсестра, обладающая знаниями о репликации ДНК, транскрипции и трансляции, способна более осознанно оценивать информацию о генетических заболеваниях, понимать принципы действия лекарственных препаратов и участвовать в профилактике наследственных патологий.

Понимание процессов матричного синтеза необходимо для интерпретации результатов генетических анализов, которые становятся все более распространенными в современной медицине. Медсестра, разбирающаяся в основах молекулярной биологии, может грамотно объяснить пациенту значение генетических тестов и помочь ему принять информированное решение о дальнейшем лечении или профилактике.

Кроме того, знание процессов матричного синтеза позволяет медсестре лучше понимать механизмы действия современных лекарственных средств, многие из которых направлены на регуляцию экспрессии генов. Это особенно важно в таких областях, как онкология и иммунология, где таргетная терапия становится все более распространенной.

Наконец, понимание молекулярных основ наследственности позволяет медсестре эффективно проводить профилактическую работу с семьями, имеющими риск развития генетических заболеваний. Она может предоставить информацию о возможности генетического консультирования и скрининга, а также помочь семье адаптироваться к жизни с ребенком, имеющим генетическое заболевание. Таким образом, изучение процессов матричного синтеза является неотъемлемой частью подготовки квалифицированного специалиста в области сестринского дела.

Тип учебного занятия: лекция

Цели занятия:

Учебные:

- сформировать представление об основном процессе метаболизма – биосинтезе белка;

- охарактеризовать два этапа биосинтеза белка – транскрипцию и трансляцию;

- раскрыть роль пластического обмена как созидательного этапа обмена веществ.

Развивающие:

- способствовать развитию клинического и логического мышления,

медицинской наблюдательности;

- способствовать развитию умения сравнивать и выделять различия;

- развивать познавательную и поисковую активность, умение анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и делать обоснованные выводы.

Воспитательная:

- воспитать стремление получить большой объем знаний в области

молекулярной биологии;

- воспитать аккуратность, последовательность при выполнении заданий.

Мотивация темы

Матричный синтез – это фундаментальный процесс, который лежит в основе создания всех жизненно важных белков. Это своего рода «инструкция» или «чертеж», по которому клетка строит нужный ей белок. И именно понимание этого процесса дает вам ключ к пониманию того, как работает организм на самом глубоком уровне.

Почему это важно для вас, как для будущих медицинских сестер?

Многие заболевания, с которыми вы столкнетесь в своей практике, связаны с нарушениями в работе белков или с ошибками в процессе их синтеза. Зная, как белки должны производиться в норме, вы сможете лучше понять, что идет не так при болезни. Это поможет вам более осознанно подходить к диагностике, лечению и уходу за пациентами.

Многие современные лекарства действуют именно на процессы синтеза белков. Понимая, как эти процессы устроены, вы сможете лучше понять механизм действия препаратов, их возможные побочные эффекты и как они влияют на организм пациента. Это позволит вам более грамотно и безопасно применять медикаменты.

Знание о том, как клетки производят белки, помогает понять, как поддерживать здоровье на клеточном уровне. Это может быть полезно при разработке рекомендаций по питанию, образу жизни, а также при проведении реабилитационных мероприятий после болезней.

Матричный синтез – это фундамент для изучения многих других дисциплин, таких как генетика, микробиология, фармакология. Укрепив свои знания в этой области, вы облегчите себе дальнейшее обучение и сможете глубже понимать более сложные темы.

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ПК 3.2. Пропагандировать здоровый образ жизни.

Данное лекционное занятие способствует формированию у обучающихся следующих личностных результатов:

ЛР. 12. Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве.

ЛР. 13. Проявляющий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной деятельности

ЛР. 14. Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить.

ЛР. 15. Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации.

После изучения данной темы обучающийся должен:

уметь: объяснять реакции матричного синтеза, значение основных свойств генетического кода, особенности строения РНК, обеспечивающие функцию переноса информации.

знать: Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК. Механизм репликации ДНК. Репарация ДНК (дореплекативная, постреплекативная). Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. ДНК и гены. Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция и её этапы. Условия биосинтеза белка. Строение т-РНК и кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.

Междисциплинарные связи:

· ОДП. 09 Химия

· ОП. 01 Анатомия и физиология человека

· ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики

· ОП. 05 Основы микробиологии и иммунологии

· ОП. 06 Фармакология

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

- словесный (лекция, объяснение, фронтальная беседа);

- наглядный (демонстрация мультимедийной презентации, видеофрагментов);

- проблемно-поисковый.

Место проведения лекции: учебная аудитория ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж».

Материально-техническое оснащение занятия:

- Компьютер;

- Мультимедийное сопровождение;

- Мультимедийная презентация;

- Тест на платформе Moodle;

- Проектор;

- Задания;

- Тесты.

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛЕКЦИИ

|

Этапы занятия |

Время |

Действия преподавателя |

Действия обучающихся |

|

Организационный момент |

2 |

Проверяет присутствующих на занятии. Оценивает внешний вид. Сообщает тему, цели, план проведения занятий |

Занимают рабочие места, приветствуют преподавателя, слушают, отвечают. Записывают тему, цели, план проведения занятий, участвуют в целеполагании. |

|

Изложение нового материала |

62 |

Излагает материал, задает вопросы, показывает презентацию

|

Слушают, отвечают, задают вопросы. Записывают в тетрадях требования к знаниям, умениям по теме. Оформляют конспект. |

|

Физкультминутка |

2 |

Демонстрирует студентам технику выполнения упражнений (Приложение А) |

Выполняют совместно с преподавателем |

|

Закрепление нового материала |

10 |

Демонстрирует задания на интерактивной доске. Раздает задания в распечатанном виде (Приложение Б). Контролирует работу студентов. |

Выполняют задания, отвечают, оценивают ответы одногруппников |

|

Проверка усвоения полученных знаний |

10 |

Проводит инструктаж, раздает тестовые задания, проводит анализ ошибок. Озвучивает критерии оценивания (Приложение В) |

Выполняют тестовые задания. Совместно с преподавателем проводят анализ ошибок |

|

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся |

2 |

Проводит инструктаж по выполнению самостоятельной внеаудиторной работе (Приложение Г) |

Слушают, записывают в задание, задают вопросы. |

|

Рефлексия |

2 |

Раздает вопросы по рефлексии (Приложение Д) |

Осуществляют самооценку: соотносят результаты своей деятельности с целью занятия. |

|

Итого |

90 |

|

|

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ

Лекция

1. Матричный синтез ДНК – репликация

2. Биосинтез белка

3. Генетический код

4. Перечень вопросов по изучаемой теме

|

Название реакции матричного синтеза |

Характеристика процесса |

Основные компоненты |

|

Репликация |

Синтез ДНК на матрице ДНК |

Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты, ферменты, АТФ |

|

Транскрипция |

Синтез РНК на матрице ДНК |

Участок ДНК, рибонуклеозидтрифосфаты, ферменты, АТФ |

|

Трансляция |

Синтез полипептида на матрице РНК |

Рибосомы, иРНК, аминокислоты, тРНК, АТФ, ГТФ, ферменты |

1. Матричный синтез ДНК – репликация

Репликация (копирование, воспроизведение) - процесс воспроизведения (синтеза) дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), идущий во время синтетической фазы жизненного цикла клетки на матрице родительской молекулы ДНК. При этом из одной молекулы ДНК в результате её удвоения образуются две молекулы — точные копии исходной ДНК. Репликация обеспечивает точное копирование генетической информации, заключённой в молекулах ДНК, и передачу её от поколения к поколению и всегда предшествует делению ядер у эукариотических клеток, делению клеток бактерий, размножению вирусов и т.д.

Таблица 1 - Характеристика процессов матричного синтез

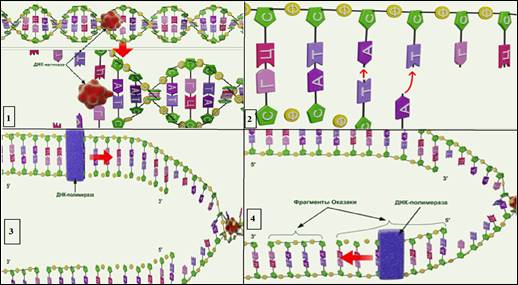

Процесс репликации ДНК

1. Образование репликативной вилки. При помощи фермента ДНК-геликазы двуцепочечная молекула ДНК разделяется на две отдельные цепи. Место расхождения цепей называется репликативной вилкой.

2. Соединение нуклеотидов. К нуклеотидам каждой цепи по принципу комплементарности подбираются соответствующие свободные нуклеотиды, которые удерживаются благодаря водородным связям.

3. Сборка лидирующей цепи. Фермент ДНК-полимераза соединяет нуклеотиды в цепочку в направлении от 5¢-конца к 3¢-концу цепи ДНК, образуя ковалентные связи между дезоксирибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого. Поскольку цепи ДНК антипараллельны, то по одной цепи ДНК-полимераза движется в том же направлении, что и репликативная вилка. Эта цепь синтезируется непрерывно и называется лидирующей.

4. Сборка отстающей цепи. Ферменту ДНК-полимеразе, движущемуся по другой цепи, приходится каждый раз «перескакивать» на освобождающийся 5¢-конец. Поэтому вторая цепь (ее называют отстающей) синтезируется фрагментарно. Эти фрагменты называются фрагменты Оказаки. Фрагменты Оказаки сшиваются ферментом ДНК-лигазой.

Рисунок 1 – Стадии репликации ДНК

Репарация ДНК

Сделав молекулу ДНК двунитевой с жестко заданным принципом комплементарности, природа позаботилась о поддержании сохранности генетического материала и обеспечила возможность репарации.

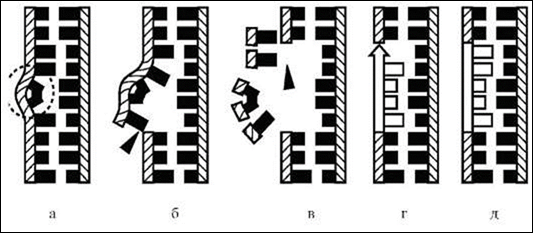

Репарация ДНК - исправление повреждений молекулы ДНК, восстанавливающее ее первоначальную структуру. Наша инструкция «Как построить белок» написана в двух экземплярах. Действительно, если произойдет нарушение, поврежденный участок узнают ферменты, ответственные за поддержание структуры ДНК, он будет вырезан, и на другой нити будет синтезирована новая, «правильная» последовательность ДНК. Нельзя исключить и вероятность ошибки, когда будет вырезан «правильный» участок. Сложнее обстоит ситуация с репарацией двунитевых разрывов. Именно поэтому, например, виды радиации с высокой плотностью ионизации, вызывающие преимущественно двунитевые разрывы, обладают в несколько раз большей повреждающей способностью, чем рентгеновское излучение.

Рисунок 2 - Схема репарации ДНК: а - поврежденная молекула ДНК; б - эндонуклеаза разрывает поврежденную нить ДНК; в - эндонуклеаза «вырезает» поврежденный участок; г - ДНК-полимераза по принципу ком-плементарности синтезирует новый фрагмент ДНК на месте разрушенного; д - лигаза «сшивает» концы вновь синтезированного участка с основной нитью ДНК

Различают два основных типа репарации ДНК по отношению к процессу репликации.

Дорепликативная репарация. Не связана с процессом репликации. Происходит согласно механизмам разъединения пиримидиновых димеров (фотореактивация) или вырезания повреждённых участков ДНК (эксцизионная репарация). Протекает в G1 (пресинтетическом) периоде клеточного цикла.

Особенности дорепликативной репарации:

- осуществляется до очередного цикла репликации.

- ферменты обнаруживают изменённые последовательности нуклеотидов в одной из комплементарных цепей ДНК.

- происходит удаление ошибочного участка и его замена вновь синтезированным.

Пострепликативная репарация. Происходит в случаях, когда процесс эксцизионной репарации недостаточен для полного исправления повреждения. После репликации с образованием ДНК, содержащей повреждённые участки, образуются одноцепочечные бреши, заполняемые в процессе рекомбинационной или репарационной репликации.

Особенности пострепликативной репарации:

- устранение повреждений ДНК осуществляется путём обмена фрагментами (рекомбинацией) между двумя новыми молекулами ДНК, одна из которых содержит повреждение, другая — нет.

- система пострепликативной репарации способна распознавать изменения ДНК, если дорепликативная репарация не исправила изменённые участки.

2. Биосинтез белка

ДНК находится в ядре (у эукариот) или входит в состав нуклеоида (у прокариот). ДНК хранит генетическую информацию о структуре белков организма. Генетическая информация определяет рост, развитие, морфологическое строение, психический склад, предрасположенность к заболеваниям и генетические пороки организма. Ген — участок ДНК, где закодирована информация об одной или нескольких полипептидных цепях. Например, некоторые белковые гормоны гипофиза синтезируются в виде одного неактивного полипептида, который затем разрезается на несколько молекул, каждая из которых является определённым гормоном (вазопрессин, энкефалины и др.).

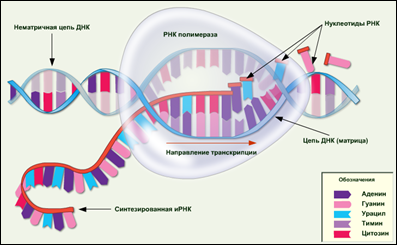

Транскрипция — это процесс биосинтеза рибонуклеиновой кислоты (РНК) с использованием дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в качестве матрицы, происходящий во всех живых клетках.

Транскрипция представляет собой первый этап реализации генетической информации, записанной в ДНК в виде линейной последовательности четырёх типов нуклеотидов, которая осуществляется специальными ферментами — ДНК-зависимой РНК-полимеразой. В результате транскрипции образуется полимерная цепь РНК, последовательность мономерных звеньев которой повторяет последовательность мономерных звеньев одной из двух комплементарных цепей копируемого участка ДНК. Продуктом транскрипции являются 3 типа РНК: матричная (мРНК), рибосомная (рРНК), транспортная (тРНК).

Информационная РНК (иРНК) представляет собой копию гена – участка ДНК, несущего информацию о структуре одного белка. Поступает из ядра в цитоплазму и участвует в синтезе белка. Информационные РНК разнообразны по содержанию нуклеотидов и молекулярной массе (от 50 000 до 4 000 000). На долю иРНК приходится до 5 % от общего содержания РНК в клетке. Функции иРНК:

- перенос генетической информации от ДНК к рибосомам;

- служат матрицей для синтеза молекулы белка;

- определяют аминокислотную последовательность первичной структуры белковой молекулы.

Рисунок 3 – Синтез иРНК (транскрипция)

Таблица 2 - Биосинтез белка. Процессы

|

Этап, процесcы |

Участники процесса |

Функции структур, веществ и органоидов, принимающих участие в процессе |

|

Транскрипция: образование иРНК

|

Кодирующая цепь ДНК |

Кодирует последовательность аминокислот |

|

Фермент РНК- полимераза |

Образует иРНК |

|

|

АТФ, УТФ, ГТФ, ЦТФ |

Материал и энергия для синтеза иРНК |

|

|

Трансляция: синтез на иРНК полипептидной цепочки

|

иРНК |

Переносит информацию о строении белка из ядра в цитоплазму |

|

Рибосомы |

Органоиды, отвечающие за синтез полипептидов |

|

|

Трансляция: синтез на иРНК полипептидной цепочки |

тРНК |

Молекулы, транспортирующие аминокислоты в рибосомы |

|

Аминокислоты |

Строительный материал |

Рисунок 4 – Передача информации от ДНК к белку

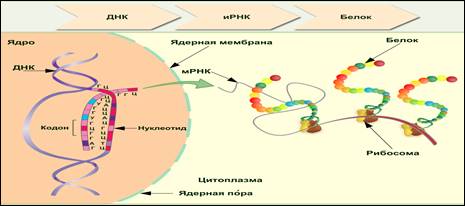

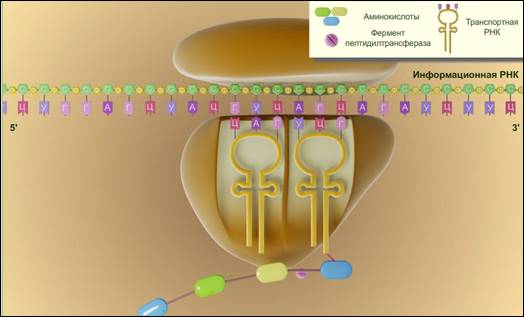

Трансляция — это биосинтез полипептидных цепей белков из аминокислот, осуществляемый в живой клетке рибосомой на матрице информационной РНК. Трансляция представляет собой 2-й этап реализации генетической информации и заключается в «считывании» генетической информации, «записанной» в виде последовательности нуклеотидов в молекулах иРНК, причём нуклеотидная последовательность иРНК определяет последовательность аминокислот в синтезируемых белках. Полностью процесс передачи генетической информации от ДНК с помощью РНК к белкам называют экспрессией (работой) гена.

В трансляции участвуют все три основных типа РНК: иРНК, рРНК и тРНК.

Рибосомальная РНК входит в состав рибосом, транспортные РНК доставляют аминокислоты к месту синтеза белка и «расшифровывают» генетический код, переводя последовательность нуклеотидов на иРНК в последовательность аминокислот в белке.

В молекуле ДНК или иРНК расположены кодоны - cочетания трёх последовательно расположенных нуклеотидов (триплет), определяющее положение в полипептидной цепи определённой аминокислоты.

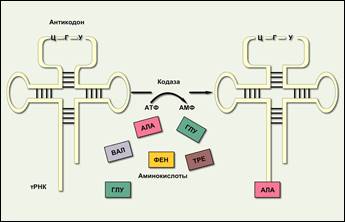

Транспортные РНК – это небольшие молекулы, состоящие из 70-90 нуклеотидов, способные образовывать структуры, напоминающие клеверный лист. В молекуле транспортной РНК имеются антикодоны - участки молекулы (триплет), посредством которых осуществляется ее взаимодействие с кодоном - комплементарным кодирующим триплетом информационной РНК. Специальный фермент узнает антикодон и присоединяет к тРНК ту аминокислоту, которая соответствует данному антикодону. Для каждой аминокислоты существует специфическая тРНК.

Рисунок 5 – Присоединение аминокислоты к тРНК

Органоид, являющийся местом биосинтеза клеточных белков - рибосома. Рибосома представляет собой плотную сферическую частицу, состоящую из почти равных количеств рибонуклеиновых кислот и белков, организованных в две разные по величине субъединицы. тРНК с аминокислотой поступает в рибосому, где она участвует в «сборке» молекулы белка в соответствии с информацией о его структуре, записанной в иРНК.

Рибосома как бы нанизана на иРНК и читает ее, передвигаясь с триплета на триплет. В рибосоме есть активный центр, имеющий два участка. На первом участке антикодон узнает кодон и с помощью специального фермента к аминокислоте тРНК присоединяется полипептидная цепь. По мере движения рибосомы по иРНК тРНК перемещается на второй участок. Растущая полипептидная цепь от нее отрывается и присоединяется к аминокислоте следующей тРНК, уже находящейся на первом участке активного центра рибосомы.

Процесс трансляции при биосинтезе белков можно представить в виде рисунка.

Рисунок 6 – Процесс трансляции

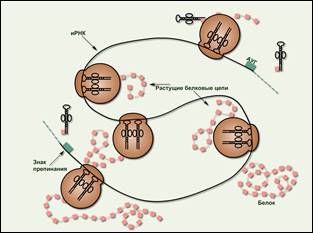

Рибосомы, транслирующие одновременно одну молекулу иРНК образуют полисому. Полисома (англ. polysome, polyribosome — много рибосом) — структура клеточной цитоплазмы, которая состоит из временного комплекса (4–5 и более) рибосом. Наличие в цитоплазме клеток значительного количества полисом свидетельствует о высокой интенсивности синтеза белка в конкретный момент времени.

Рисунок 7 – Синтез белков на полисоме

Когда на рибосоме в первом участке оказывается один из триплетов, выполняющих роль знаков препинания, синтез белка завершается. Готовая полипептидная цепь отходит от рибосомы, проникает в каналы эндоплазматической сети, по которым и транспортируется в тот участок клетки, где требуется данный вид белка. А рибосома вступает на другую иРНК, на которой синтезируется другой белок.

3. Генетический код

Код генетический (код биологический, код наследственной информации, код нуклеиновых кислот) - естественный код записи и хранения генетической информации в молекулах нуклеиновых кислот в виде определенной линейной последовательности нуклеотидов. Единица генетического кода – кодон, или триплет, - участок ДНК, состоящий из комбинации трех нуклеотидов и кодирующий один аминокислотный остаток полипептидной цепи белка. Благодаря усилиям Маршала Ниренберга, Роберта Холи, Хара Гибинта Хораны были расшифрованы все 64 кодона. За расшифровку генетического кода они получили Нобелевскую премию (1968). ДНК служит носителем наследственной информации, но непосредственное участие в синтезе белка принимает иРНК. Поэтому генетический код записан на языке иРНК.

Свойства генетического кода:

1. Код триплетен, т. е. каждую аминокислоту кодирует кодон (группа) из трех нуклеотидов.

2. Код неперекрывающийся, т.е. один нуклеотид может входить в состав только одного кодона.

3. Код считывается без запятых, только в одном направлении.

4. Код специфичный, т.е. один кодон кодирует только одну аминокислоту.

5. Код вырожденный, т. е. одной аминокислоте могут соответствовать

несколько кодонов (кодонов — 64, аминокислот — 20, исключены аминокислоты метионин и триптофан).

6. Код универсален, т. е. он един для всех организмов.

7. В генетическом коде существует несколько специфических кодонов, например, кодон- инициатор АУГ, который служит сигналом, запускающим биосинтез белка и кодоны- терминаторы - УАА, УАГ, УГА, которые обрывают синтез белка.

4. Перечень вопросов по изучаемой теме

1. Какое вещество является мономером белковой молекулы?

2. Где в клетке хранится наследственная информация о первичной структуре белка?

3. Как называется первый этап синтеза белка?

4. Какие структуры клетки участвуют в транскрипции?

5. Где происходит транскрипция?

6. В каком процессе участвует тРНК?

7. Где происходит сборка полипептидной цепи?

8. Какие молекулы участвуют в процессе трансляции?

9. Сколько типов аминокислот может переносить одна тРНК?

10. Сколько типов тРНК находится в клетке?

11. Как называется структура, состоящая из иРНК и нескольких рибосом?

12. Что является единицей генетического кода?

13. Что такое репликация?

14. Какой принцип точно соблюдается при транскрипции?

Вопросы для одаренных обучающихся:

1. К каким последствиям может привести нарушение синтеза ферментов геликазы и ДНК-полимеразы?

2. Сколько молекул ДНК имеется в соматической клетке человека после репликации?

3. У больного выявлено снижение содержания ионов магния, которые необходимы для прикрепления рибосом к гранулярной эндоплазматической сети. Известно, что это приводит к нарушению биосинтеза белка. На каком этапе произойдет нарушение?

4. Как называется нуклеотидная последовательность ДНК, с которой соединяется фермент РНК-полимераза?

5. Что такое регуляторные и структурные гены?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основной источник

1. Сивоглазов, В. И. Биология : Общая биология. 10 кл. Базовый уровень : учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. — 5-е изд., стереотип. — Москва : Дрофа, 2017. — 254 с.

Дополнительные источники

1. Биология в таблицах, схемах и рисунках / Р.Г. Заяц [и др.]. – Изд. 5-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 396 с.

2. Бугеро, Н.В. Общая биология : учебное пособие / Н. В. Бугеро, Н. А. Ильина. - Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. — 238 с.

3. Кузнецова, Т.А. Общая биология : учебное пособие для СПО / Т.А. Кузнецова, И.А. Баженова. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 144 с.

4. Сарьчева, Н.Ю. Биология 11 класс. Тренировочные задания : учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н.Ю. Сарьчева. – Москва: Просвещение, 2018. - 96 с.

5. Сухорукова, Л.Н. Биология. 10-11 кл. [электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. – Москва : Просвещение, 2014.

6. Попова, Л.А. Открытые уроки биологии: 9-11 классы. – Москва.: ВАКО, 2011. – 176 с.

7. Пономарева, И.И. Биология : 11 класс : профильный уровень : методическое пособие / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. – Москва : Вентана-Граф, 2011. – 240 с.

8. Тейлор, Д. Биология: В 3-х томах. Т. 1: Пер. с англ. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. – 3-е изд., - Москва : Мир, 2006. – 454 с.

9. Теремов, А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс : учебник / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – Москва : Владос, 2020. – 400 с.

10. Хандогина, Е. К. Генетика человека с основами медицинской генетики / Е. К. Хандогина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 c.

Справочная литература:

1. Джамеев, В.Ю. Биология : ЕГЭ. Супермобильный справочник / В.Ю. Джамеев. – Москва: Эксмо, 2019. – 322 с.

2. Железняк, М.В. Биология в кармане: справочник для 7-11 классов / М.В. Железняк, Г.Н. Дерипаско. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 256 с.

3. Колесников, С.И. Биология. 6-11 классы: карманный справочник / С.И. Колесников. - Ростов-на-Дону : Легион, 2021. – 544 с.

4. Садовниченко, Ю. А. ЕГЭ. Биология: универсальный справочник / Ю. А. Садовниченко. – Москва : Эксмо, 2018. – 419 с.

5. Тейлор, Д. Биология / Д. Тейлор, У. Стаут, Н. Грин. – Москва : Лаборатория знаний, 2021. – 1352 с.

Приложение А

Комплекс упражнений

1. “Кулак – ладонь”

Цель упражнения: межполушарное взаимодействие, переключение и распределение внимания. Одну кисть сожмите в кулак, другую – выпрямите в ладонь. Начинайте медленно менять положение рук. В начале упражнение нужно делать последовательно, чтобы выработать четкость движений. Как почувствуете, что делаете упражнение уверенно, ускоряйтесь.

2. “Креативное мышление”

Разминка направлена на развитие фантазии и кругозора. Один из обучающихся изображает на доске рисунок, а следующий – продолжает его. Нарисовать можно что угодно – даже палочку или кружок. Главное – сам процесс.

3. “2 пальца”

На одной рук соедините указательный и средний пальцы, а указательный палец второй руки должен накрыть эти два соединительных пальца. Чередуйте руки.

4. “Слон”

Пятиминутка для улучшения синхронной работы центров мозга, отвечающих на интеллект, а также функций мышечной системы. Примите положение стоя, наклоните голову вбок, касаясь ухом поверхности плеча. После указательным пальцем руки нарисуйте в воздухе слона или другого животного.

Приложение Б

Закрепление нового материала

Критерии оценивания:

- оценка «отлично»: ответ на вопрос задания дан правильно. Объяснение хода его решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями алгоритмов, с правильным и свободным владением терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, четкие.

- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задания дан правильно. Объяснение хода его решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями алгоритмов, с правильным и свободным владением терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.

- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задания дан правильно. Объяснение хода его решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях и алгоритмах, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.

- оценка «неудовлетворительно: ответ на вопрос дан неправильно. Объяснение хода его решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования, и демонстраций алгоритмов или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют).

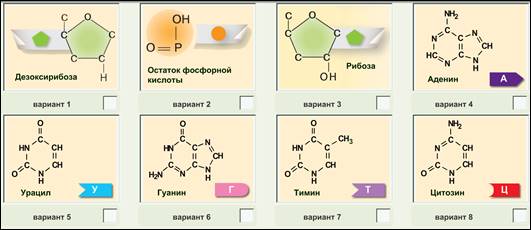

1. Укажите компоненты, входящие в состав ДНК:

Эталоны ответа: Варианты 1, 2, 4, 6, 7, 8

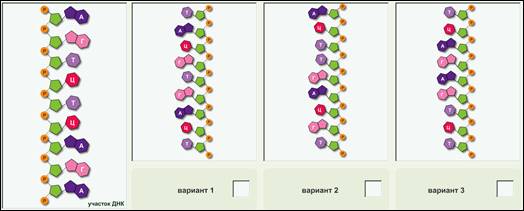

2. Укажите последовательность нуклеотидов цепи ДНК, комплементарную представленному участку ДНК, которая синтезируется во время репликации:

Эталоны ответа: Вариант 3

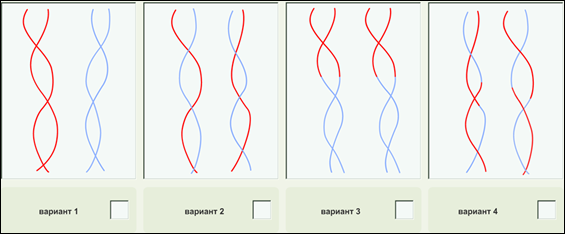

2. Укажите рисунок, который верно отражает распределение старых и вновь синтезированных цепей ДНК после репликации:

Эталон ответа: Вариант 2

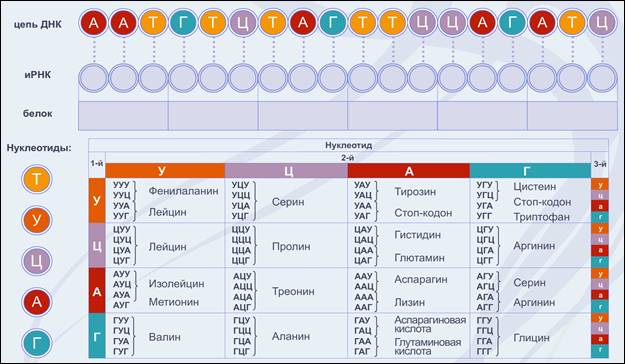

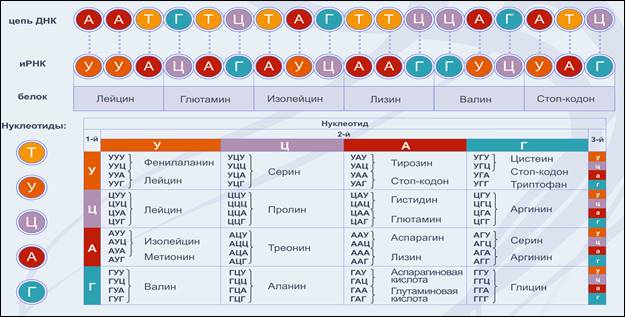

3. Составить последовательность нуклеотидов в иРНК по участку цепи ДНК. Пользуясь таблицей генетического кода, определить последовательность аминокислот и подписать их:

Эталон ответа:

Приложение В

Текущий срез знаний

Критерии оценивания:

- оценка 5 «отлично» выставляется за правильные ответы на 91-100 процентов заданий (9 и более правильных ответов);

- оценка 4 «хорошо» за правильные ответы на 81-90 процента заданий (8 правильных ответов);

- оценка 3 «удовлетворительно» за правильные ответы на 70-80 процентов заданий (7 правильных ответов);

- оценка 2 «неудовлетворительно» за правильные ответы на 69 процентов заданий и менее (6 и менее правильных ответов).

Вариант 1

Задание: Выбрать один правильный ответ

1. Самоудвоение молекул ДНК происходит в:

а) интерфазе

б) метафазе

в) телофазе

г) профазе

2. Ассимиляция – это процесс:

а) распада веществ с выделением энергии

б) поддержания относительного динамического постоянства внутренней среды (крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивости основных физиологических функций

в) образования собственных веществ в клетке, идущий с затратами энергии

г) образования новых клеток

3. В расщеплении ДНК участвует фермент:

а) ДНК-полимераза

б) экзонуклеаза

в) геликаза

г) ДНК-лигаза

4. Синтез иРНК идет на матрице ДНК по принципу комплементарности. Какие кодоны иРНК будут комплементарны триплетам ДНК АТГ-ЦГТ?

а) АУГ-ЦГУ

б) УАЦ-ГЦА

в) АТГ-ЦГТ

г) УАГ-ЦГУ

5. Лимфоцит поражен РНК-содержащим вирусом. В этом случае

направление потока информации в клетке будет:

а) РНК → ДНК → иРНК → полипептид

б) ДНК → иРНК → полипептид → ДНК

в) ДНК → полипептид → иРНК

г) иРНК → полипептид → ДНК

6. Как называется молекулярный процесс, который лежит в основе деления клетки?

а) репликация ДНК

б) амплификация генов

в) репарация

г) транскрипция

7. Транскрипция — это …

а) одна из форм обмена генетической информацией

б) процесс считывания генетической информации с ДНК на иРНК

в) процесс синтеза белка по матрице иРНК, выполняемый рибосомами

г) мутация, при которой в цепи ДНК происходит замена пуриновых

оснований

8. Нарушение какого процесса происходит в клетке в случае угнетения токсинами фермента РНК-полимеразы?

а) транскрипции

б) репликации

в) репарации

г) трансляции

9. Чему равно количество различных типов тРНК в клетке?

а) количеству триплетов, кодирующих аминокислоты

б) количеству нуклеотидов

в) количеству аминокислот

г) количеству белков, синтезируемых в клетке

10. В гене изменился состав нескольких триплетов, но, несмотря

на это, клетка продолжала синтезировать тот же белок. С каким

свойством генетического кода это может быть связано?

а) универсальностью

б) триплетностью

в) вырожденностью

г) неперекрываемостью

Вариант 2

Задание: Выбрать один правильный ответ

1. Трансляция — это …

а) процесс синтеза белка по матрице и РНК, выполняемый на рибосомах

б) одна из форм обмена генетической информацией

в) процесс считывания генетической информации с ДНК на иРНК

г) мутация, возникшая в процессе биосинтеза белка

2. С нарушением какого процесса связана неспособность ферментных систем восстанавливать повреждения наследственного аппарата клеток?

а) генная конверсия

б) рекомбинация ДНК

в) репарация ДНК

г) генная комплементация

3. Одна аминокислота кодируется тремя:

а) триплетами

б) нуклеотидами

в) генами

г) кодонами

4. Некоторые триплеты иРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодируют

аминокислоты, а способны прекратить транскрипцию. Эти триплеты

называются:

а) операторами

б) антикодонами

в) стоп-кодонами

г) экзонами

5. У эукариот последовательность аминокислот в полипептиде будет соответствовать последовательности:

а) триплетов тРНК

б) триплетов рРНК

в) кодонов иРНК

г) триплетов про-рРНК

6. Какой триплет тРНК будет комплементарен триплету иРНК АУГ?

а) УАЦ

б) AАA

в) ТУЦ

г) УГУ

7. Какая связь возникает между аминокислотными остатками в

структуре белка при трансляции?

а) водородная

б) дисульфидна

в) пептидная

г) ионная

8. Какие органеллы клетки участвуют в биосинтезе белков?

а) митохондрии

б) пероксисомы

в) центросомы

г) рибосомы

9. Разные аминокислоты кодируются разным количеством триплетов молекулы и РНК (от одного до шести). Как называется это

свойство генетического кода?

а) универсальность

б) неперекрываемость

в) триплетность

г) вырожденность

10. иРНК:

а) значительно короче ДНК, но содержит всю генетическую информацию, заключенную в ДНК

б) значительно короче ДНК и содержит информацию только об определенном гене или генах

в) такой же длины, что и ДНК, так как содержит всю генетическую информацию, заключенную в ДНК

г) такой же длины, что и ДНК, но содержит информацию только об определенном гене и ли генах

Эталоны ответов к тестовым заданиям для проведения текущего среза знаний

|

Вариант 1 |

Вариант 2 |

|

1. а |

1. а |

|

2. в |

2. в |

|

3. в |

3. б |

|

4. б |

4. в |

|

5. а |

5. в |

|

6. а |

6. а |

|

7. б |

7. в |

|

8. а |

8. г |

|

9. а |

9. г |

|

10. в |

10. б |

Приложение Г

Внеаудиторная самостоятельная работа

Виды заданий

1. Сивоглазов, В. И. Биология : Общая биология. 10 кл. Базовый уровень : учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. — 5-е изд., стереотип. — Москва : Дрофа, 2017. — С. 94-99

2. Подготовить список наследственных заболеваний человека, обусловленных нарушением биосинтеза белков с краткой характеристикой.

3. Составить план корректировки рациона питания пациентам с болезнями белкового обмена*.

4. Решить задачи*:

1. Сколько аминокислот включает белок, если в кодируемом его гене: цитозина - 750, гуанина - 750, тимина — 750, аденина - 750?

2. Определите длину гена, если белок - инулин включает 51 аминокислоту.

3. Ген, контролируемый синтез гормона инсулина, состоящий из 51 аминокислоты, содержит 255 нуклеотидных пар. Определите длину гена, кодирующего белок. Объясните несоответствие между числом нуклеотидов.

4. В состав гена входит 30% аденина. Сколько в нем цитозина (абсолютное

количество), если белок, кодируемый этим геном, состоит из 350 аминокислот? Определите количество кодонов и длину гена.

* - задание для одаренных обучающихся.

Приложение Д

Рефлексия

Карточки с заданием «Продолжи предложение», каждый студент отвечает на 1 карточку.

|

Продолжи одно любое предложение Я получил(а) важные знания по……… или Я не узнал(а) для себя ничего нового…………., так как……… |

|

Для меня сегодня остался невыясненным вопрос по………………………………….. (либо такового нет) |

|

Самым трудным для меня сегодня было…………., поэтому я……………………

|

|

Продолжи одно любое предложение Сегодня мне было интересно………………………….. или Сегодня мне не понравилось …………………………и для этого мне нужно… |

|

Я считаю, что данная тема в дальнейшей профессиональной деятельности необходима для ………………………………………..

|

|

Если бы я вела данный урок, то я бы ………………………….. |

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.