Николай Николаевич Оглоблин о «Ржевском бунте 1701 года».

В документах Разрядного указа 1701 - 1702 г.г. упоминаются некоторые ржевские горожане, такие, как ржевский воевода тех лет Фёдор Васильевич Сухово-Кобылин и «иных чинов люди». В основном это захватчики-самостройщики казённой и городской земли, построившие без разрешения на торговой площади свои производства. Здесь выстроились 9 кузниц, из которых только 4 платили известный «оброк» в государеву казну за своё производство, а остальные 5 кузниц даже от этого оброка уклонялись - были до сих пор «не оброчными». Затем, на дворянских местах уселись многие (число не указано) лавки, амбары и «полки» ржевских стрельцов, пушкарей и «иных чинов людей».

Зерно хранили в амбаре - постройке, поднятой на столбах от поверхности земли, чтобы оградить продукты от грызунов. В амбаре были устроены сусеки, помните - “по сусекам поскребла…”? Это специальные дощатые ящики, в которые зерно засыпали сверху, а брали его снизу. Так зерно не залеживалось.

В частности, в документах указаны - двор посадской вдовы Лукерьи Волосковой, находившийся около кружечного двора, лавка посадского человека Филимона Зетилова, кузницы разных лиц, построенные на крепостном рву. Среди владельцев незаконного «самостроя» были владельцы лавок и амбаров стрельца Кириллы Новгородцева. Сам Кирилл уже умер, и лавки перешли к его родному дяде, отставному стрельцу Иову Новгородцеву с его детьми. У самой «городовой стены» был построен пушкарём Фёдором Третьяковым «станок, а у того станка сделан сусленой горн, и с огнём в зимнее и летнее время сидит…».

Угольный кузнечный горн.

Ещё из ржевских людей упоминается владелец нескольких лавок, подъячий приказной избы Артёмий Ваулин, его трое сыновей и его племянник, владельцы соседних лавок - Андрей Третьяков с детьми, стрельцы - Михаил и Тихон Штопниковы, Яков и Данила Глуховы. Из посадских людей в указанных документах упоминают Силу Образцова и его детей, другого посадского человека Петра Маркова.

А узнали мы об этих далёких жителях нашего города из исторического очерка Николая Николаевича Оглоблина.

Оглоблин Николай Николаевич (1852 - (после 1918) г.г.) - русский историк, археограф и архивист. Место рождения: Киев. Направления деятельности: гуманитарные науки.

Известный архивист XIX в. Н. Н. Оглоблин известен публикацией «обозрений» Московского архива Министерства юстиции. Значительная часть документов этого архива в наши дни входит в фонды Российского государственного архива древних актов. В этом архиве до сих пор вместо путеводителя по отдельным фондам предлагают использовать труды Оглоблина. Однако содержание работ Оглоблина выходит за рамки архивоведческого обозрения, эти книги являются самостоятельными фактологически насыщенными историческими трудами.

Эти книги представляют собой специализированный труд, в котором рассмотрены источники по исторической географии. Вот что пишет сам автор: «Русская историческая география находится в первом периоде развития - в периоде собирания и изучения своих источников. Многие из них обнародованы и подвергаются обработке, но более значительное количество лежит нетронутыми в наших архивах. Московский архив Министерства юстиции заключает в себе громадную массу историко-географических материалов. Я обратил внимание на менее известные документы, остановился на книгах Разрядного приказа. Цель этой книги - дать ответы на вопросы: в каких книгах Приказа встречаются историко-географические материалы, каково содержание и значение этих материалов, какие местности России и за какое время в них отражены? »

Только вот, пожалуй, о самом Оглоблине, в отличие от остальных историков, никто и почти ничего толком рассказать не может. Так кто же такой Николай Николаевич Оглоблин?

В общем виде на этот вопрос можно получить ответ в знаменитом словаре Брокгауза и Ефрона. Приведу статью из этого издания 1907 года.

«Оглоблин, Николай Николаевич - архивист и писатель. Родился в 1852 г. Окончил курс в Киевской духовной академии и археологическом институте. Служа в «Ученом Отделении» при московском архиве Министерства юстиции, получил, под руководством Н.В. Калачова, специальную архивно-историческую подготовку. Его первая крупная работа, написанная им еще в бытность в институте - карта Полоцкого повета во 2-й половине XVI века, с обширной объяснительной запиской (III и IV книги «Сборника Археологического Института», 1880). Составил по своей системе «архивных обозрений»: «Обозрение историко-географических материалов XVII и начала XVIII веков, заключающихся в книгах Разрядного приказа» (1884), затем «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа» (4 части 1895, 1898, 1900 и 1902 годов). В «Чтениях в Обществе Истории и Древностей», «Журнале Министерства Народного Просвещения», «Русской Старине», «Киевской Старине» и других журналах им напечатан ряд найденных им документов и помещено много статей, главным образом, по истории Малороссии и Сибири (XVII и XVIII веков). Выход в 1897 г. из архива оторвал Оглоблина от любимого дела. После 1902 г. исторические работы Оглоблина появляются редко, но в «Историческом Вестнике», «Русском Богатстве», «Вестнике Знания» и других изданиях печатаются его путевые заметки и результаты наблюдений его над провинциальными (в особенности деревенскими) настроениями послереволюционной поры».

Очерки Оглоблина внешне имеют суховатый стиль, стремление к точности и поиску единственного слова, полнее всего передающего смысл, - даже в ущерб тому, что называют красотой речи. Наблюдательность приезжего человека, которую не спутаешь с любопытством человека местного: последнее просыпается в нас только тогда, когда перед нами нечто непривычное для хорошо знакомого края, а так - мы просто готовы констатировать: видели, слышали, бывает. Его система во взгляде на вещи выдает с головой не просто образованного, а ученого человека. Такое остаётся впечатление от прочитанного мной, таким представляется мне автор.

Мы видим перед собой пассажира с вещами, считающего себя туристом и желающего увидеть все - пейзажи, города, жизнь различных людей, работу команды парохода и бакенщиков. Целый мир, существовавший более ста лет назад, открывается в мелочах, в подробностях, в человеческих ощущениях. Такое вы не найдете ни в наполненных цифрами документах, ни в воспоминаниях или в трудах историков.

Один из способов узнать что-то новое - внимательное чтение самих очерков. Ну, неужели ни в одном из них автор не примется вспоминать былое, рассказывать о своих знакомых, о привычках и даже о своей внешности? Но Оглоблин сух и строг, он исходит из того, что взялся рассказывать читателю о реке, о городе, о людях, но ни в коем случае, ни о себе - одно с другим не надо путать.

В одном из очерков читаем такое неожиданное для Оглоблина отступление от темы: «Никогда я не был ни археологом, ни даже любителем археологии, и не понимал археологов, способных увлекаться любою стариною, и только потому, что это - старина. В качестве историка мне приходилось, однако, знакомиться и с русскими древностями, архитектурными и всякими иными. Вырос я в древнем Киеве, полном всякого рода старины. Но и там, и везде я проходил равнодушно мимо разных остатков древности, так как всегда интересовался только людьми и их делами, а не вещными памятниками внешней обстановки». Это признание человека, окончившего в Петербурге археологического институт, заслужившего своими работами о «русских древностях» почетное право попасть на страницы главной национальной энциклопедии!.. Той самой, которая с отчетливым сочувствием написала, что его «выход из архива… оторвал от любимого дела». В одном из источников уточняется: министерство юстиции прекратило в своих архивах научную деятельность и больше не нуждалось в ученых историках. Работа Оглоблина исчерпала себя. Чем было утешиться? Чем заняться?..

Он стал ученым журналистом - вообще-то, сочетание нечастое. Столичные издания ценили его и даже командировали изучать глубинную Россию.

Зацепившись за сказанные в очерке «Старый Макарий» слова о Киеве, можно узнать еще немного. И в украинских интернет-ресурсах найти краткую справку о человеке с такой же фамилией, известном ученом-богослове: «Оглоблин Николай Яковлевич (1814-1877) - протоиерей и ключарь Киево-Софийского кафедрального собора. Учился в Киевской духовной академии; был преподавателем духовной семинарии и института благородных девиц. Отдельно изданные труды его: «Пособие к повторению уроков о церковном богослужении» (Киев, 1862) и «Дополнительный Требник» (Киев, 1866, под редакцией Н. Я. Оглоблина и протоиерея И. А. Гошкевича). В местных изданиях Оглоблин напечатал до 50 статей по церковной истории, археологии, библиографии и др.». В электронном путеводителе по Российскому центральному архиву литературы и искусства догадка о родстве этих людей получает полное подтверждение. Там значится фонд Николая Яковлевича Оглоблина (без указания, кто это) и говорится, что материалы поступили от его сына Николая Николаевича в 1906 году. Удалось найти сведения и о младшем брате Николая Николаевича Владимире. Он родился в 1854 году, также окончил Киевскую духовную академию, затем университет и стал известным ученым-химиком - работавшим вместе со знаменитым Владимиром Васильевичем Марковниковым, и создавшим красители для тканей.

Итак, легко себе представить: детство Николая Оглоблина, прошедшее возле чуда Древней Руси Софийского собора, среди книг, среди разговоров о высоком. Православное образование - куда еще пошел бы учиться сын богослова! И только затем стало возможным дать волю своему увлечению историей, найти то дело, с которым потом оказалось связано его имя.

На просторах интернета удалось наткнуться на родословную, составленную, вероятно, одним из дальних родственников Николая Оглоблина. Он сам и его отец Николай Яковлевич показаны в ней как представители отдаленной ветви рода, которая, судя по скупости сведений, интересовала составителя древа только формально - как факт, что такие люди были среди родственников. У Николая Николаевича и его отца Николая Яковлевича там приведены несколько другие годы рождения, чем указаны выше. Матерью Николая Николаевича Оглобина родословная называет первую жену Николая Яковлевича Евлавию Ильиничну, даты жизни которой указаны как 1822-1850. Дедом - Якова Семеновича, который родился около 1797 и умер между 1846 и 1850 годами, даты жизни бабушки Елены Алексеевны - между 1793 и 1797-1871. Яков Семенович происходил из Ярославской губернии, из деревни Павлоково, которая находится в 20 км к востоку от Углича.

Автор родословной уверенно описывает его предков - крестьян. Прадед Семен Михайлович - первый носитель фамилии Оглоблиных, родился между 1765 и 1767 годами, а умер 18 апреля 1835 года и был похоронен в селе Никольском. В документах Государственного архива Ярославской области он впервые появляется как муж крестьянки деревни Павлоково Оксиньи Гавриловны (между 1770 и 1772-1810): в ревизской сказке 1782 года значится «зятем Гаврилы Фёдоровича». Родина Семена Оглоблина неизвестна, а вот отец его жены - житель Павлоково, не имевший фамилии Гаврила (около 1740 - после 1803).

У Николая Яковлевича были рано умершие дочери Ульяна и Прасковья. После смерти первой жены он женился вторично на Александре Григорьевне, и она стала матерью его детей Александры, Любови, Василия и Алексея.

О семье Николая Николаевича родословная скупо сообщает, что у него была жена Александра Ивановна (около 1858 - между 1924 и 1929) и сын Александр (1878 - 1905). Прямых потомков автора очерков, если верить всему этому, искать бесполезно.

Фотографии этого человека нет, дата и место его смерти неизвестны. Но тем, наверное, острее чувствуешь необходимость перенести в наш новый век то, что написал он более ста лет назад, вырвать из наползающего забвения его имя и хотя бы его тень - тот самый контур, который заменил для нас его облик.

Начальник комитета по делам архивов администрации губернатора Нижегородской области Борис Моисеевич Пудалов участвовал в поиске документов об Оглоблине в московских и нижегородских архивах. Благодаря ему в Государственном архиве Нижегородской области удалось познакомиться с несколькими письмами, присланными Николаю Оглоблину его коллегами. Стало известно, что Оглоблин был еще жив в начале 1918 года, при этом он не значится ни в одном из списков лиц, репрессированных в послереволюционные годы.

А теперь давайте перейдём к чтению очерка историка Николая Николаевича Оглоблина -

«Ржевский бунт 1701 года».

Осенью 1701 года в городе Ржеве Володимеровой происходило довольно значительное народное волнение, вызванное одной мерою правительства, направленною к явной пользе города и его торговых интересов. Это дело представляет любопытный эпизод из истории реформ Петра Великого в области городского благоустройства и отношение к ним населения. Известно, как недоброжелательно и подозрительно относился народ к разным преобразовательным начинаниям нашего великого реформатора, и какие громадные затраты сил требовались для проведения самой ничтожной реформы. Казалось бы, однако, что народ должен был сам идти на встречу и всячески содействовать тем Петровским начинаниям, которые сразу и для самого предубеждённого взгляда клонились к явной пользе народа, не требуя от него никаких жертв, или требуя самых ничтожных личных пожертвований… Но Ржевская история 1701 года ясно показывает, что даже в подобных случаях народ шёл против намерений правительства, как бы ни казались они благими и своевременными.

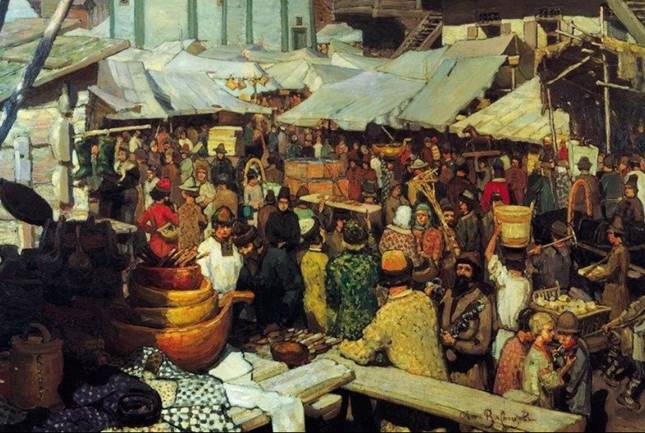

В описываемое время Ржев был довольно бойким торговым пунктом, куда в базарные дни съезжалась масса крестьян и разных торговых людей. А между тем, торговая площадь в городе была так мала, что все съезжавшиеся торговцы и покупатели не могли на ней поместиться, занимали соседние улицы, пустыри, дворы, стесняя себя и горожан. Все в городе терпели большие неудобства от такого беспорядка, все чувствовали необходимость изменить положение дела, но ничего не предпринимали. Тогда правительство указало на самую простую меру - велело расширить торговую площадь, для чего требовалось снести несколько дворов, амбаров, кузниц и лавок, построенных тут совсем незаконно, путём захвата городской и казённой земли. При том, владельцам всех назначенных к сломке строений были отведены новые места под постройки.

Конечно, не легко было владельцам бросать свои насиженные места, да и переноска построек обходилась им не даром, значит - сопротивление владельцев ещё можно извинить. Но, судя по документам, описывающим бунт 1701 года, народное волнение охватило не одних владельцев сносимых строений, а распространилось гораздо шире. Едва ли не весь Ржев, за исключением властей и небольшой группы горожан, волновались по поводу правительственного распоряжения об очистке и расширении торговой площади, считая его актом самовольства, направленным против личных интересов многих горожан. И горожане не ограничились одним молчаливым протестом, но - по меткому выражению того времени - «учинились сильны», т.е. оказали явное сопротивление правительственному мероприятию.

Недаром Ржев и позже в XVIII веке был на дурном счету у правительства, как «гнездо потаённого раскольничества» и разного рода «противностей и продерзостей». Начало такого настроения ржевитян следует отнести ещё к реформам Петра Великого, которые много содействовали развитию духа «раскольничества» не в одной религиозной сфере…

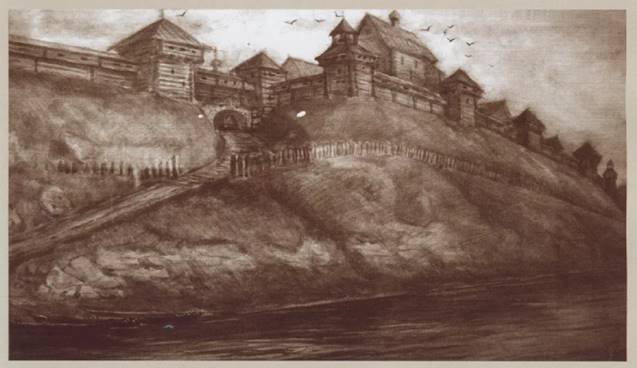

Перехожу к рассказу о Ржевском бунте 1701 года. Судя по некоторым данным документов рассматриваемого дела, инициатива в вопросе о расширении торговой площади во Ржеве Володимеровой принадлежала выборным земским властям города - «земских дел бурмистрам с товарищи» (имена их в деле не приведены), т.е. «лутчим» горожанам Ржева. Именно бурмистры в октябре 1701 года послали в своё центральное управление - в Московскую ратушу, «отписку» о настоятельной необходимости сломать в городе некоторые частные постройки, «для очистки торгующим в площадь». К отписке был приложен составленный в местной «земской избе чертёж» той части города, о которой шла речь (чертежа при деле нет). Земские власти указывали на необходимость снести дворы и лавки, «которые построены близь кружечного двора, и на надолобном месте, и на рву», т.е. захватили часть крепостного рва и «надолоб» бывшей Ржевской крепости.

Аполлинарий Васнецов. Базар (фрагмент). XVII век. 1903 - ИА

Это были - двор посадской вдовы Лукерьи Волосковой, амбар и лавка стрельца Кирилла Новгородцева и лавка посадского человека Филимона Зетилова. Владельцы всех этих строений не имели никаких прав на занятую ими казённую землю, на которой они самовольно уселись, когда потерявшая своё военное значение Ржевская крепость стала упраздняться. Никто раньше не обратил внимания на этот самовольный захват казённой земли, пока ржевские земские власти не додумались до необходимости расширить торговую площадь.

Ржевский Кремль на Соборной горе. Рисунок Н. Чудовского.

Затем ржевские бурмистры указали ещё на другую группу таких же самовольных построек на торговой площади. Известно, что в каждой крепости XVII века отводились места под «осадные дворы» для дворян, боярских детей и других служилых людей своего уезда, также для монастырей и проч. Во время неприятельского нашествия дворяне и их семьи съезжались в город и занимали свои осадные дворы в крепости. В отсутствии владельцев в осадных дворах жили «дворники» - или владельческие крестьяне, или посадские и другие жилецкие и служилые люди города, последние - или за известный оброк, или на других условиях, предложенных владельцами дворов.

Такой порядок наблюдался в XVII веке и во Ржеве: осадные дворы принадлежали их владельцам, преимущественно дворянам Ржевского уезда, без согласия которых никто из горожан не мог селиться на этих дворах, или строиться на «осадных дворовых местах». Но к концу века, когда пало военное значение Ржева, осадные дворы потеряли свой смысл и значение и стали забываться дворянами. Многие дворянские фамилии перемёрли, иные переселились в другие уезды, а осадные дворы этих владельцев во Ржеве стали пустеть и разрушаться. Никому до них не было дела, чем и воспользовались горожане, и самовольно стали строиться на этих «дворянских осадных дворовых местах», которые вследствие их выморочности должны были принадлежать казне или городу.

К 1701 году на дворянских осадных местах оказалась масса частных построек, устроенных здесь совершенно самовольно и незаконно, если не допустить, что в числе этих новых владельцев были потомки «дворников» XVII века, имевших хотя договорные права на занятые ими с согласия действительных владельцев осадные дворы. Но и эти сомнительные права в сущности не принадлежали новым владельцам, так как ржевские бурмистры решительно утверждают, что строения горожан «построены на дворянских осадных дворовых местах без оброчно», т.е. без внесения их прежним действительным владельцам какого бы то ни было денежного оброка. Здесь выстроились 9 кузниц, из которых только 4 платили известный «оброк» в государеву казну за своё производство, а остальные 5 кузниц даже от этого оброка уклонялись - были до сих пор «не оброчными». Затем, на дворянских местах уселись многие (число не указано) лавки, амбары и «полки» ржевских стрельцов, пушкарей и «иных чинов людей».

Итак, ржевские бурмистры поступили вполне основательно: они нашли законное средство для расширения необходимой городу торговой площади и, вместе с тем, прекращали своею мерою самовольный захват горожанами казённой и городской земли. Но горожане не так отнеслись к намерениям своих выборных властей, вполне поддержанных в этом деле центральным управлением.

Московская ратуша, хорошо знавшая намерения и планы Петра Великого относительно городского благоустройства, сочувственно выслушала предложение ржевских бурмистров, согласилась с ним и дополнила его многими полезными указаниями. В том же октябре 1701 г. ратуша послала во Ржев к земских дел бурмистрам «память», где согласилась, что все указанные самовольные постройки ржевитян, как на месте бывших крепостных укреплений, так и на дворянских осадных дворовых местах, все эти строения необходимо «сломать, и те места для приезду и постою из уезда со всякими товарами торговым людям очистить в площадь, чтобы от того лавочного и амбарного много самовольного строения приезжим людям в постое утеснения, а в сборе пошлин истери (убытка) не было, и настоящие оброчные ряды в запустении не были ж». Последний мотив близко касался как государевой, так и городской казны. В городе находились двое торговых рядов, которые в последнее время, когда торговля вследствие тесноты площади разбросалась по всему городу, неохотно занимались торговцами, и многие лавки в рядах пустовали, не принося никакого дохода. Ратуша надеялась, что владельцы сломанных лавок и амбаров перейдут в торговые ряды, и потому предписала бурмистрам, чтобы вносимый теперь этими владельцами оброк переложить «на оброчные старинные два ряда, и платить по все годы сполна». Относительно же сносимых с площади кузниц ратуша распорядилась так: «вместо оброчных кузниц владельцам отвести места в иных пристойных местах, и прежде положенный оброк платить им по - прежнему сполна».

Лавка сапожника и московские деньги. Гравюра из "Путешествия..." А. Олеария. 17 в.

Всех владельцев сносимых дворов, лавок и прочих Ратуша предписывала созвать в земскую избу, где «сказать» им «великого государя указ» и взять с них «записку» в том, «чтобы они впредь самовольно на тех сломанных местах никакого строения для торгу отнюдь не строили и площади не теснили». К этой «записке» владельцы должны были «приложить руки».

Получивши этот указ ратуши, ржевские бурмистры тотчас же (в начале ноября 1701 г.) стали приводить его в исполнение и наткнулись на неожиданное сопротивление горожан… Всех «лавочников и амбарных и кузнечных владельцев, у которых что велено сломать, в земскую избу они призывали и великого государя указ о сломке им сказывали». Но многие стрельцы, «которые в тех лавках и амбарах торгуют», не явились в земскую избу и отказались выслушать государев указ, так больно задевавший их интересы… Другие же владельцы явились в земскую избу, выслушали указ, дали даже собственноручные «записки» об исполнении указа и - ни шагу не сделали, что бы исполнить его… Кузнецам были отведены новые места под кузницы, но «кузнецы на те места кузниц не снесли и (старых) мест не очистили». Точно также стрельцы, пушкари и «иных чинов люди» назначенных к сломке «лавок и амбаров и полков сами не сломали ж и мест не очистили». Словом, все заинтересованные горожане «великого государя указу чинятся сильны».

Видя явное непослушание горожан, бурмистры приняли решительные меры – стали своими силами ломать «самовольные» постройки. Эту операцию они поручили «ходокам» (рассыльным) земской избы, к которым присоединилось несколько добровольцев из посадских людей, не постеснявшихся взять на себя полицейские обязанности, направленные против своей же посадской братии.

Ходоки начали ломку со двора посадской вдовы Лукерьи Волосковой, находившегося около кружечного двора. Вдова не препятствовала, и все постройки её двора были снесены. Точно так же ходоки не встретили сопротивления при сломке лавки и амбара посадского человека Филимона Зетилова и кузниц разных лиц, построенных на крепостном рву. Но и тут дело не было доведено до конца: лес от сломанных построек ни Волоскова, ни Зетилов, ни кузнецы «не относят» на отведенные им места - «чинятся сильны»…

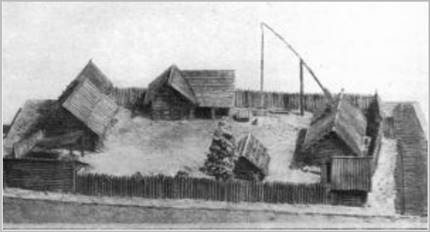

Вся застройка в XVI - XVII веках была деревянной. Основным элементом ее был двор. Это был участок земли, данный слободским людям, с которого они "тянули тягло" - т.е. платили за него оброк в казну. Все эти участки (дворы) содержали в себе необходимые постройки: жилой дом, хозяйственные помещения: сараи, чердаки, конюшни, погреба, мыльни (т.е. бани), обязательно колодцы с "журавцами". Далеко от жилого дома, в "огороде" располагалась "поварня", строить которые было велено Государевым указом 1632 г.: "а печи где есть варить и хлеб печь, всяким людям велеть поделати в поварнях и на полых местех, а в избах однолично хлебов печь и есть варить не велети, а у которых людей поварен нет и тем людям печи велети зделати на огороде или в земле на полых местах, не близко хором". Это была одна из противопожарных мер правительства царя Алексея Михайловича. Дворы были обнесены заборами с воротами, которые всегда имели двускатную крышу.

Дальше дело пошло и того хуже: горожане перешли в открытое сопротивление… Началось это с лавок и амбаров стрельца Кириллы Новгородцева. Сам Кирилл уже умер, и лавки перешли к его родному дяде, отставному стрельцу Иову Новгородцеву с детьми. Когда явились к ним ходоки с посадскими людьми, Иов с детьми и племянником вооружились чем попало и «не дали» ломать своих лавок и амбаров - «отбили» ходоков. Последние отступили, и Новгородцевы «и ныне торгуют» на своём месте, не обращая внимания на угрозы бурмистров.

У самой «городовой стены» был построен пушкарём Фёдором Третьяковым «станок, а у того станка сделан сусленой горн, и с огнём в зимнее и летнее время сидит…». Когда явились сюда ходоки, их встретила целая толпа собранных Третьяковым людей, которые «сломать не дали» ни станка, ни горна, «и отбили дубинами» ходоков.

Самое сильное сопротивление ходоки встретили «в городе» (т.е. в крепости), когда явились очищать «осадные места, где построены лавки и амбары безоброчно». Во главе недовольных горожан здесь стоял владелец нескольких назначенных к сломке лавок, подъячий приказной избы Артёмий Ваулин. Тут были - трое сыновей Ваулина, его племянник, владельцы соседних лавок - Андрей Третьяков с детьми, стрельцы - Михаил и Тихон Штопниковы, Яков и Данила Глуховы и многие другие стрельцы, пушкари и «иных чинов люди».

Стрелцы. Рисунок из альбома Палькмвиста. XVII в.

Эта толпа была сильно возбуждена, и многие «похвалялись убить ходоков и (помогавших им) посадских людей до смерти…». Сам подъячий Ваулин «вынимал нож наголо и хотел их (ходоков) резать…». Если бы ходоки не догадались отступить, произошло бы тут кровавое побоище… Один из бывших на стороне ходоков посадских людей Сила Образцов подал позже «челобитную» на Ваулина, жалуясь, что тот во время схватки у его двора «бранил его, Силу, и бесчестил, и топором примахивал при сторонних людях, и хвалился его, Силу, и детей его бить до смерти».

Другой посадский человек Пётр Марков подал «скаску», где пишет: «поставлен - де у него амбар на месте подъячего Артёмия Ваулина из оброку, и он - де Пётр тот амбар хотел сломать, и подъячий - де Артёмий Ваулин его с кровли сбил и ломать не дал, и сказал, чтоб с кровли сошли покамест целы».

Словом, ржевитяне решительно отказались исполнить государев указ, и «учинились сильны»… Бурмистры сознали своё полное бессилие и ограничились лишь присылкою в Московскую ратушу донесения о своей неудаче. Ратуша сообразила тогда обратиться за содействием разрядного приказа, которому было подчинено тогда Ржевское воеводство.

28-го марта 1702 г. «начальный человек» разряда Тихон Никитич Стрешнев получил из ратуши «указ», за скрепою бургомистра Якова Попова, с описанием ржевского бунта и следующим предписанием: «и великий государь царь… указал о сломке лавочного и амбарного и кузнечного строения, которые построили ржевские посадские люди и стрельцы и пушкари на осадных дворянских местах, и на площади, и на рву, и о розыске за непослушание их, против сказок посыльных людей, и о посылке о том во Ржев к воеводе из Розряду послушной грамоты указ учинить в Розряде тебе, боярину Тихону Никитичу, с товарищами».

На этом указе ратуши разряд сделал обычную помету: «по сему великого государя указу учинить» - и на том успокоился… По крайней мере дальнейшее движение дела произошло лишь через три месяца: только в июне 1702 г. разряд надумался послать грамоту к ржевскому воеводе Фёдору Васильевичу Сухово-Кобылину об исполнении указа ратуши. Разряд писал воеводе: «и как к тебе эта наша великого государя грамота придёт, и ты бы о сломке лавочного и амбарного и кузнечного неуказного строенья… и о розыске за непослушание (ржевитян) учинил против вышеписанного нашего великого государя указу и сказок посыльных людей, и по Уложенью, и по новоуказным статьям, а что учинено будет, о том к нам великому государю писал» в Разрядный приказ.

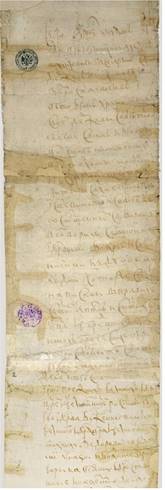

Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.

К сожалению, остаётся неизвестным, что именно «учинил» ржевский воевода: дальнейших документов этого дела не сохранилось. Одно несомненно, что если и воевода также тянул свой «розыск», как тянулось это дело в разряде, то Ржев ещё не скоро дождался расширения и очистки торговой площади от «неуказанного строения», а бунтовавшие ржевитяне - обычного возмездия…

Н. Оглоблин.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.