Расторгуева Е.Ю.

преподаватель первой квалификационной категории

Адаптация подростка в системе СПО

В статье рассматриваются теоретические обоснования актуальности данной темы, выделяются основные типы адаптации, факторы, влияющие на социализацию, а также содержится исследование, проведенное среди обучающихся образовательного учреждения СПО.

Ключевые слова: адаптация подростка, квалифицированные специалисты, уровень активности, автономность и нравственность воспитанности.

Российский социум за последние время испытывает глубокие социально- экономические и политические трансформации. В результате перехода от индустриального типа производства к постиндустриальному и информационному, ключевыми становятся процессы создания и распространения знания. (В современном обществе главными становятся распространение знаний и их процессы). Современные тенденции экономического роста страны требуют повышения уровня культуры производства и потребления. Общество как никогда остро нуждается в квалифицированных специалистах в различных областях знания, что подкрепляется потребностью молодёжи в социальной адаптации, позволяющей ей успешно реализовать свои возможности, склонности, способности, навыки, талант. Таким образом, актуализируется понятие «социализация личности» в системе современного образования.

Адаптация личности – один из компонентов, необходимых для успешного функционирования в обществе, выстраивания траектории как профессионального развития, так и взаимодействия в социуме. По сравнению с прошлыми десятилетиями, к выпускнику СПО предъявляются более высокие требования. Для успешного «привыкания» и взаимодействия в социуме в процессе получения знаний, умений, навыков, обучающемуся СПО необходимо не только освоить уровень профессиональных компетенций, заложенных в учебную программу, утвержденных Министерством образования РФ, но и некий комплекс личностных компетенций, среди которых на первый план выходит социализация.

Далее хотелось бы подробнее остановиться на классификации понятия «социализация». Социализация является процессом становления и развития личности, основанном на усвоении, принятии, понимании и осознанности индивидом на протяжении всей жизни определенных образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и культурных ценностей. Всё это способствует вхождению индивида в социальную жизнь и успешному функционированию в ней. [7, с. 239]. Таким образом, процесс социализации оказывает влияние на формирование личности индивида и обуславливает его успешное взаимодействие в обществе.

По мнению Д.И. Фельдштейна, «главным критерием социализированности

личности выступает не степень ее приспособленчества, конформизма, а степень её

независимости, уверенности, самостоятельности, раскрепощённости, инициативности,

незакомплексованности, проявляющиеся в реализации социального в индивидуальном, что и

обеспечивает реальное воспроизводство человека и общества». По мнению А. Маслоу, основная цель

социализации личности не в её унификации, превращении в послушный «винтик», а в

удовлетворении «потребности в самореализации» и в развитии способности для

успешного осуществления этой цели. В противном случае процесс социализации

лишается гуманистического смысла и становится инструментом психологического

насилия, направленного не на личностный рост и не на достижение единственной в

своём роде индивидуальности, а на унификацию, стратификацию, нивелировку «Я»

[6,с.69].

Выделяют следующие типы социализации:

1. Первичная социализация. Продолжается от рождения ребёнка до формирования зрелой личности [3]. Семья играет важнейшую роль в период ранней социализации ребёнка. По мере взросления, в процесс социализации активно включаются различные организации, учреждения системы образования, средства массовой информации, радио, газеты, Интернет.

2. Вторичная социализация. Это процесс устранения сложившихся ранее моделей поведения и рефлексов, приобретение новых. В это время человек переживает разрыв со своим прошлым, а также чувствует необходимость изучать и подвергаться воздействию ценностей, радикально отличающихся от сложившихся до этого [5].

3. Групповая социализация. Представляет собой социализацию внутри отдельной социальной группы (например, сверстников).

4. Гендерная социализация – это процесс усвоения знаний и навыков, необходимых для конкретного пола [8].

5. Организационная социализация – это процесс приобретения человеком навыков и знаний, необходимых для выполнения своей организационной роли.

6. Досрочная социализация – своего рода «репетиция» социальных ролей, не соответствующих текущему уровню физического, психологического и социального развития (например, игра девочек в «дочки-матери»).

Важно отметить факторы, влияющие на социализацию. На любом этапе жизни первое, главное и самое важное влияние на социализацию оказывает семья. Семья является самым важным проводником социализации детей. Семейные ценности, образцы поведения родителей имеют глубокое влияние на формирование личности ребенка. Как правило, ребенок выбирает стиль жизни или образ поведения, присущий семье. Стиль воспитания формирует траекторию дальнейших взаимоотношений будущего взрослого в социуме. Согласно исследованиям социологов, демократический стиль воспитания предпочтительнее авторитарному.

Далее нельзя не отметить сверстников, так как влияние группы сверстников, как правило, достигает пика в подростковом возрасте, в отличие от семьи, затрагивает краткосрочные интересы. Однако, общение со сверстниками играет очень важную роль для формирования самосознания, переосмысления ценностей, усвоения социальных норм. Влияние сверстников может иметь как положительный, так и отрицательный вектор направленности. Взаимоотношения со сверстниками могут быть неравными, а также могут привести к нарушению социальных норм.

Следующий фактор - школа. Образование – социальный институт, с помощью которого общество учит своих членов навыкам, знаниям, нормам и ценностям. Образование является важной частью социализации. В школе существует как формальный учебный процесс, так и «скрытый» учебный план, формирующий социальные взаимоотношения и обучающий конкурентоспособности в будущей жизни.

Средства массовой информации и социальные сети являются очень сильным фактором воздействия на поведение и взгляды людей. Являются источником формирования политических взглядов, вкусов в культуре и многих других убеждений. Роль социальных сетей в современном мире неоценима – они дают возможность самовыражению, взаимодействию, быстрому и эффективному поиску информации. Но не стоит забывать о ряде негативных факторов воздействия на социализацию.

За основу практической части данного исследования была взята методика М.И. Рожкова, которая предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. Метод исследования - тестирование. Трактовка полученных результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.

Цель данного тестирования - выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Тестирование проходили студенты 1, 2 курсов.

Студентам было предложено прочитать 20 суждений (приложение 1) и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:

4 — всегда;

3 — почти всегда;

2 — иногда;

1 — очень редко;

О — никогда.

Ответы заносим в таблицу (приложение 2).

Обработка полученных данных. Чтобы получить средний балл, результаты каждой строчки нужно будет сложить и далее разделить на пять. Если получаемый результат больше трех, то можно засвидетельствовать высокую степень социализированности студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса; далее, если результат больше двух, но меньше трех, то это говорит нам о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то это констатирует, что отдельный студент имеет низкий уровень социальной адаптированности.

Результаты исследования:

Исследование проводилось по четырём критериям:

· социальная адаптированность обучающихся – ориентация на нормы и правила поведения, принятие этих норм – приспособление,

· автономность обучающихся – ориентация на свои интересы, обособление личности,

· социальная активность обучающихся – наличие внутренней потребности в социальной деятельности,

· приверженность обучающихся гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – ориентация на хорошие взаимоотношения с людьми, на сотрудничество.

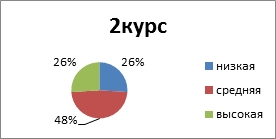

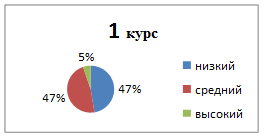

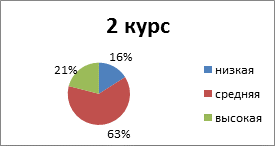

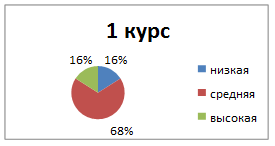

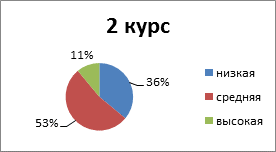

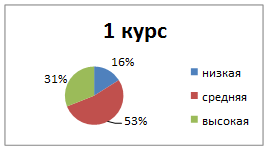

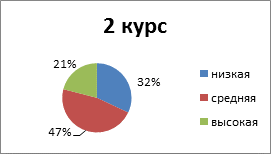

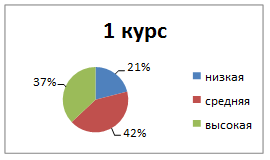

Ниже приведен график результатов студентов 1курса 2022-2023 учебный год и 2 курса 2023-2024 учебный год.

Социальная адаптированность

Автономность

Социальная активность

Нравственность

Из графиков следует, что^

1. Социальная адаптированность студентов за 1 учебный год повысилась за счет уменьшения низкого порога социальной адаптированности на 21 % и увеличением среднего порога на 21%.

2. Автономность в целом осталась на прежнем уровне.

3. Социальная активность незначительно уменьшилась.

4. Нравственность. Увеличение низкого порога на 11% и уменьшение высокого порога на 16 %.

Из вышесказанного можно сделать вывод о повышении уровня социальной адаптированности обучающихся. Этому способствует воспитательная работа, проводимая наряду с процессом обучения. Такая как:

еженедельное проведение тематических кураторских часов в рамках проекта «Разговоры о важном». Таких¸ как: «День Знаний», «Там, где Россия», «Избирательная система России», «О взаимоотношениях в коллективе», «О взаимоотношениях в семье», «Что такое Родина», «Мы вместе», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.

- участие в гуманитарных акциях: «Вместе против террора», «Даря надежду», «Отцам – защитникам Родины», «Подари тепло»

- обучающиеся состоят в волонтерском отряде «Зов сердца» (федеральный проект «Добро.ru»)

- участие в военно-спортивных мероприятиях Норильского техникума промышленных технологий и сервиса (клуб «Зевс»), а также городского спортивного клуба «Легион»

- ежемесячное посещение драмтеатра им. В. Маяковского с последующим обсуждением спектаклей, организация встреч с актерами, режиссерами драмтеатра (проект «Пушкинская карта»)

- участие обучающихся в творческих мероприятиях техникума, Всероссийских, Международных олимпиадах, конкурсах

Показатели социальной активности и нравственности незначительно уменьшились. Можно предположить, что это обусловлено возрастными особенностями развития личности подростка. И не стоит упускать из вида, что во время обучения на 2 курсе, вступая во взрослую жизнь, будущие молодые профессионалы выходят на производственную практику. Тем самым их социальная жизнь внутри техникума уменьшается, поскольку фокус социальной активности переносится в новую сферу жизни.

Современная система профессионального образования – стратегически важная сфера человеческой деятельности. Это социальный институт, обладающий широчайшими возможностями активного влияния на процесс профессиональной социализации обучающихся. В настоящее время на современном рынке труда существует потребность в новом типе специалиста, социально адаптированного, мобильного, обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности. Из этого следует, что проблема профессионального становления специалистов среднего звена, а также их адаптация в производственном коллективе, выстраивание карьеры являются в настоящее время наиболее важными и актуальными, что доказывает актуальность и важность данного исследования.

Проблема адаптации обучающихся СПО требует углубленного изучения, что продиктовано потребностями современного общества в повышении качества образования.

Библиографический список

1. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. М.: Прометей: Юрайт – М, 2001. 511 с.

2. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др.; Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 600 с.»

3. Гусева Ю.Е. Глава 6. Гендерная социализация//Гендерная психология.

4. Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х т. Гл. ред. С.Я. Левит. В 2 томах. М., 2007.

5. Энциклопедический словарь «Слово человека» URL: http://www. slovochel.ru/socpervichn.htm (дата обращения: 21.02.2024)

6. Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2008. № 10 (17): в 2-х ч.

7. Богданова В.В. Траектория социализации современного студенчества. Феномены сообразной и неадаптивной социализации. №3 – Социология. Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение» (2009).

8. Кон И. С. Социализация //Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.