Основные понятия в маркетинге.

Что же стоит за понятием «маркетинг»? Большинство ошибочно отождествляет маркетинг со сбытом и стимулированием.

Поэтому многие удивляются, узнав, что наиболее важным элементом маркетинга является вовсе не сбыт. Сбыт ― всего лишь верхушка маркетингового айсберга. Сбыт ― всего лишь одна из многих его функций, причем зачастую не самая существенная.

Один из ведущих теоретиков по проблемам управления, Петер Друкер, говорит об этом так: «Цель маркетинга - сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель - так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать себя сами».

Это вовсе не означает, что усилия по сбыту и его стимулированию теряют свое значение. Речь скорее идет о том, что они становятся частью более масштабного «комплекса маркетинга», т.е. набора маркетинговых средств, которые необходимо гармонично увязать друг с другом, чтобы добиться максимального воздействия на рынок.

Маркетинг ― вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.

Для пояснения этого определения рассмотрим следующие понятия: нужды, потребности, запросы, товар, обмен, сделка и рынок.

Нужды

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд. Мы определяем нужду следующим образом:

Нужда ― чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо.

Нужды людей многообразны и сложны. Тут и основные физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности; и социальные нужды в духовной близости, влиянии и привязанности; и личные нужды в знаниях и самовыражении. Эти нужды являются исходными составляющими природы человека.

Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обездоленным и несчастным. И чем больше значит для него та или иная нужда, тем глубже он переживает. Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: либо займется поисками объекта, способного удовлетворить нужду, либо попытается заглушить ее.

Потребности

Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей.

Потребность ― нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.

По мере развития общества увеличиваются и расширяются потребности его членов. Отдельные из потребностей становятся настолько актуальными, что побуждают (мотивируют) человека искать пути и способы их удовлетворения. Существует целый ряд теорий мотивации потребностей. Однако наиболее известными из них являются теории Зигмунда Фрейда и Авраама Маслоу.

Задача маркетологов состоит в том, чтобы создать условия, обеспечивающие удовлетворение нужд и потребностей человека. Для этого необходимо найти потребителей, выявить существующие потребности, установить факторы, оказывающие влияние на их формирование, провести их анализ и определить, как данные потребности будут развиваться в будущем. С учетом этого следует и наладить производство товаров, более полно удовлетворяющих выявленные потребности.

Запросы

Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения ограниченны. Так что человек будет выбирать те товары, которые доставят ему наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых возможностей.

Запрос ― это потребность, подкрепленная покупательной способностью.

Общество могло бы планировать объемы производства на следующий год, исходя из совокупности запросов предыдущего. Именно так и планируют производство в странах с централизованно планируемой экономикой. Однако запросы ― показатель недостаточно надежный. Людям надоедают вещи, которые ныне в ходу, и они ищут разнообразия ради разнообразия. Смена выбора может оказаться и результатом изменения цен или уровня доходов. К. Ланкастер отмечает, что товары ― это, по сути дела, наборы свойств, и люди останавливают выбор на тех продуктах, которые обеспечивают им получение лучшего набора выгод за свои деньги. Так, автомобиль «Фольксваген» воплощает в себе элементарное средство транспорта, невысокую покупную цену, топливную экономичность и европейский ход, а «Кадиллак» ― высокий комфорт, роскошь и престиж. Человек выбирает товар, совокупность свойств которого обеспечивает ему наибольшее удовлетворение за данную цену, с учетом своих специфических потребностей и ресурсов.

Товар

Человеческие нужды, потребности и запросы наводят на мысль о существовании товаров для их удовлетворения. Товар мы определяем следующим образом:

Товар ― все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

Предположим, женщина испытывает нужду выглядеть красивой. Все товары, способные удовлетворить эту нужду, мы называем товарным ассортиментом выбора. Этот ассортимент включает в себя косметику, новую одежду, курортный загар, услуги косметолога, пластическую операцию и т.д. Не все эти товары желательны в одинаковой степени. Вероятнее всего, в первую очередь будут приобретаться товары и услуги, более доступные и дешевые, такие, как косметические средства, одежда или новая стрижка.

Понятие «товар» не ограничивается физическими объектами. Товаром можно назвать все, что способно оказать услугу, т.е. удовлетворить нужду. Помимо изделий и услуг, это могут быть личности, места, организации, виды деятельности и идеи. Потребитель решает, какую именно развлекательную передачу посмотреть по телевидению, куда отправиться на отдых, каким организациям оказать помощь, какие идеи поддержать. И если использование термина «товар» временами кажется неестественным, его можно заменить другими ― «удовлетворитель потребности», «средство возмещения» или «предложение». Все эти слова имеют определенное ценностное значение для разных лиц.

Обмен

Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают удовлетворить свои нужды и запросы с помощью обмена.

Обмен ― акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен.

Обмен ― один из четырех способов, посредством которых отдельные лица могут получить желаемый объект. К примеру, проголодавшийся человек может раздобыть пищу следующими способами: обеспечить себя едой сам с помощью охоты, рыбной ловли или сбора плодов (самообеспечение), у кого-то украсть еду (отъем), выпросить ее (попрошайничество) и, наконец, предложить за предоставление ему еды какое-либо средство возмещения, скажем, деньги, другой товар или какую-то услугу (обмен).

Из этих четырех способов удовлетворения нужд наибольшими преимуществами обладает обмен. При нем людям не приходится посягать на права других, не приходится зависеть от чьей-то благотворительности. Не приходится им и производить самостоятельно любой предмет первой необходимости независимо от того, умеют они это делать или нет. Можно сосредоточиться на создании вещей, производство которых они хорошо освоили, а потом поменять их на нужные предметы, сделанные другими. В результате совокупное производство товаров в обществе возрастает.

Обмен ― основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для совершения добровольного обмена необходимо соблюдение пяти условий:

1. Сторон должно быть как минимум две.

2. Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить ценность для другой стороны.

3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и доставку своего товара.

4. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении предложения другой стороны.

5. Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности иметь дело с другой стороной.

Эти пять условий создают всего лишь потенциальную возможность обмена. А вот состоится ли он, зависит от соглашения между сторонами о его условиях. Если соглашение достигнуто, можно сделать вывод, что в результате обмена все его участники получают выгоду (или, по крайней мере, не несут ущерба), поскольку каждый из них был волен либо отклонить, либо принять предложение.

Сделка

Если обмен ― основное понятие маркетинга как научной дисциплины, то основной единицей измерения в сфере маркетинга является сделка.

Сделка ― коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.

Для этого нужно, чтобы сторона А передала стороне Б объект Икс и получила от нее взамен объект Игрек. Скажем, Иванов дает Петрову 300 долл. и получает телевизор. Это классическая денежная сделка, хотя присутствие денег в качестве коммерчески обмениваемых ценностей совсем не обязательно. При бартерной сделке в обмен на телевизор Иванов даст Петрову холодильник. Вместо товаров в ходе бартерной сделки могут обмениваться услуги, например, когда юрист Иванов составляет завещание врачу Петрову в обмен на медицинское обследование.

Сделка предполагает наличие нескольких условий: 1) по меньшей мере двух ценностно-значимых объектов, 2) согласованных условий ее осуществления, 3) согласованного времени совершения, и 4) согласованного места проведения. Как правило, условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством.

Сделку следует отличать от простой передачи. При передаче сторона А дает стороне Б объект X, ничего не получая при этом взамен. Передачи касаются подарков, субсидий, благотворительных акций, а также являются одной из форм обмена. Ведь передающий подарок рассчитывает на ту или иную выгоду, такую, как доброе расположение к себе, избавление от чувства вины или желание поставить другую сторону в положение обязанной.

Рынок

Понятие «сделка» - непосредственно подводит нас к понятию «рынок».

Рынок - совокупность существующих и потенциальных покупателей товара.

Чтобы разобраться в природе рынка, представим себе примитивное экономическое сообщество из четырех человек: рыбака, охотника, гончара и фермера.

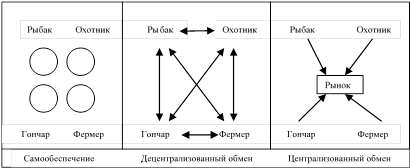

![]()

Рис. 1. Становление централизованного обмена

На рис. 1 представлены три разных способа удовлетворения этими людьми своих нужд. Первый способ - самообеспечение, когда каждый из них может самостоятельно добыть для себя все необходимое. Так, рыбак, проводя большую часть времени за ловлей рыбы, в остальное время и охотится, и гончарит, и занимается сельским хозяйством, чтобы обеспечить себя всем, что ему нужно. При том эффективность его занятий рыбной ловлей снижается так же, как и эффективность занятий своим основным делом у других. Второй способ - децентрализованный обмен, когда каждый рассматривает трех других в качестве своих потенциальных «покупателей», составляющих его рынок. Рыбак может посещать охотника, гончара и фермера (каждого в отдельности), чтобы обменять свою рыбу на их товары. Третий способ - централизованный обмен, при котором на сцене появляется новое лицо, именуемое купцом и находящееся где-то в центре между ними, в месте под условным названием «рыночная площадь». Каждый из четырех везет свои конкретные товары купцу и там обменивает их на все, что ему необходимо. Таким образом, для приобретения товаров, предлагаемых другими, рыбак имеет дело с одним «рынком», а не с тремя отдельными лицами. Появление купца резко снижает общее число сделок, необходимых для осуществления обмена в каких-то заданных объемах. Другими словами, купец и центральный рынок повышают торгово-операционную эффективность экономики.

По мере увеличения числа лиц и сделок растет и число купцов и рынков. В развитом обществе рынок ¾ это не обязательно какое-то физическое место, где встречаются и осуществляют сделки покупатели и продавцы. При наличии современных средств связи и транспорта купец может вечером дать рекламу товара по телевидению, собрать сотни заказов от клиентов по телефону и уже на следующий день разослать товары почтой, не вступая в физический контакт с покупателями.

Может сформироваться рынок на какой-то товар, услугу или иной объект, имеющий ценностную значимость. Например, рынок труда состоит из людей, желающих предложить свою рабочую силу в обмен на заработную плату или товары. Для облегчения функционирования рынка труда вокруг него возникают и множатся различные учреждения типа контор и консультационных фирм по трудоустройству. Денежный рынок ― еще один важный рынок, удовлетворяющий людские нужды, который дает возможность занимать, ссужать, копить деньги и гарантировать их сохранность. Формируется и рынок пожертвователей, призванный удовлетворять финансовые нужды некоммерческих организаций, дабы они могли продолжать свою деятельность.

Как в строительстве дома возможны различные архитектурно-планировочные решения, так и рынок может иметь различные формы, именуемые структурой.

Существуют 4 основные структуры рынка: идеальная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.

Идеальная конкуренция характеризуется участием в рынке определенной продукции множество мелких организаций. Производственные и маркетинговые решения отдельной организации не могут оказывать серьезного влияния на цены, т.к. все они выпускают однородную продукцию. И производители и покупатели в условиях идеальной конкуренции являются «тейкерами». Все они одинаково полно осведомлены о том, что происходит на рынке. Не существуют никаких ограничений в отношении участия производителей или ресурсов в рынке или выхода с рынка. Покупатели, как и продавцы, не связаны между собой какими-либо тайными соглашениями. Пример - производство зерна, картофеля.

Монополистическая конкуренция. В ее структуре тоже имеется много мелких производителей и продавцов. Их продукция, не идентична, она дифференцирована по качеству, размеру и весу. Эта дифференциация и позволяет покупателю отдавать предпочтения продукции той или иной фирмы. В такой ситуации продавец может довести до участников рынка информацию о своей продукции, которая сделает ее более привлекательной для покупателей, чем продукция конкурентов. Таким образом, продавец может в определенной степени влиять на рынок. Продавцы не связаны между собой какими-либо тайными соглашениями и могут участвовать или уходить с рынка без всяких ограничений. Например, окорок организация А может иметь практически одинаковое значение с окороком фирмы В, но если окорок эффективно рекламируется, у покупателей создается впечатление, что он отличается по качеству от окорока организации В. Спрос на окорок фирмы А увеличивается по мере того, как информация, о якобы имеющемся различии в качестве продуктов доходит до покупателей. Покупатели таким образом отдают предпочтение окороку фирмы А.

Олигополия. Характеризуется небольшим количеством крупных организаций, производящих или покупающих продукцию в размерах, достаточных чтобы влиять на рынок цены и ценовую политику других организаций. На рынок поступает товар неоднородного качества, и члены олигополии тратят огромные средства, чтобы убедить покупателя в том, что разница в качестве товара больше, чем на самом деле. Один из членов олигополии иногда может повлиять на цены, однако конкуренция на рынке не позволит ей постоянно контролировать цены. Члены олигополии вынуждены сотрудничать друг с другом, чтобы поддерживать прочный рынок. Они в состоянии ограничивать появление на рынке новых участников и уход с рынка членов олигополии. Ограничения осуществляются путем патентования, контроля поставок сырья, крупных капвложений, контроля трудовых ресурсов и т.д. К олигополии относятся мукомольная, сахарная, овощная, фруктовая промышленность.

Монополия. При монополии рынок обеспечивается продукцией одной крупной организации. Определяя предложение она может влиять на цены. Она относится к категории «сикеров» поскольку контролирует предложение, спрос и цены. Контролируя рынок сырья в своей отрасли монополистическая организации не допускает на рынок конкурентов. В большинстве западных стран монополистические организации запрещены законом, за исключением отраслей национального значения. К монополистической структуре относятся: семеноводство, селекция чистопородного скота. В сельском хозяйстве роль монополии невелика. Отсутствие конкуренции отрицательно сказывается на качестве продукции и услуг на монополистическом рынке.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.