МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»

(ГБПОУ ГТМАУ)

|

|||

|

|||

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

для студентов учебных заведений

среднего профессионального образования по специальности

35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном

комплексе (АПК)

ГЕОРГИЕВСК

2025

Составитель: Непорожнева Элона Эдуардовна

Аннотация

Конспекты лекций содержат материалы, необходимые для изучения учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение професси-ональной деятельности. Данные материалы посвящены изучению организационных и технических мероприятий по обеспечению работоспособности систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

Учебное издание предназначено для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 35.02.08 «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)».

СОДЕРЖАНИЕ

|

ВВЕДЕНИЕ |

5 |

|

1 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО |

7 |

|

1.1 Гражданское право |

7 |

|

1.2 Отдельные институты гражданского права |

9 |

|

1.3 Семинарское занятие « Основные понятия гражданского права РФ» |

14 |

|

1.4 Право собственности |

16 |

|

1.5 Наследственное право |

17 |

|

1.6 Семинарское занятие «Основные понятия наследственного права РФ» |

18 |

|

1.7 Общая характеристика интеллектуальной собственности |

19 |

|

1.8 Самостоятельная работа «Гражданское право» |

21 |

|

2 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО |

24 |

|

2.1 Предпринимательское право |

24 |

|

2.2 Права потребителей. Защита прав потребителей |

26 |

|

2.3 Семинарское занятие «Предпринимательство и предпринимательское право в РФ» |

27 |

|

2.4 Понятие и виды экономических споров |

28 |

|

2.5 Самостоятельная работа «Предпринимательство и предпринимательское право» |

31 |

|

3 НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО |

32 |

|

3.1 Основные понятия налогового права |

32 |

|

3.2 Семинарское занятие «Налоги и система налогообложения РФ» |

35 |

|

3.3 Правовое регулирование денежного оборота |

37 |

|

3.4 Самостоятельная работа «Налоговое и финансовое право» |

38 |

|

4 ТРУДОВОЕ ПРАВО |

40 |

|

4.1 Трудовое право |

40 |

|

4.2 Семинарское занятие «Основные понятия трудового права РФ» |

45 |

|

4.3 Трудововые споры. Трудовая дисциплина. Охрана труда |

47 |

|

4.4 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. |

51 |

|

4.5 Самостоятельная работа «Трудовое право» |

54 |

|

5 ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |

56 |

|

5.1 Административное право |

56 |

|

5.2 Уголовное право |

59 |

|

5.3 Семинарское занятие «Уголовная ответственность и уголовное наказание» |

63 |

|

5.4 Самостоятельная работа «Особенности административной и уголовной ответственности в сфере профессиональной деятельности» |

65 |

|

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ |

67 |

|

УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ |

69 |

|

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ |

71 |

|

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ |

73 |

|

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ |

75 |

|

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» |

77 |

|

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |

78 |

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Большое значение «Правового обеспечения профессиональной деятельности», как дисциплины призванной воспитать правосознание молодежи, вооружить ее юридическими знаниями, привить навыки правомерного поведения, сформировать активную правовую позицию. Эта цель должна быть достигнута независимо от профессиональной направленности обучения, она является органичной частью современного образования по любой специальности и должна составлять один из обязательных элементов подготовки высококвалифицированного специалиста.

В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» направлено на развитие у обучающихся профессиональных умений, гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой культуры, на формирование и углубление представлений современной молодежи о принципах взаимодействия личности и государства, личности и общества, на приобретение практических навыков и применение полученных знаний в повседневной жизни, на развитие навыков правомерного поведения, необходимых для эффективного выполнения профессиональных обязанностей и основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том числе нормативно-правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· использовать необходимые нормативно-правовые документы;

· защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым законодательством;

· анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

· основные положения Конституции Российской Федерации;

· права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

· понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

· законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

· организационно-правовые формы юридических лиц;

· правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

· права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

· порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

· правила оплаты труда;

· роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

· право граждан на социальную защиту;

· понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

· виды административных правонарушений и административной ответственности;

· нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1.1 Гражданское право – отрасль права РФ, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения физических и юридических лиц. Относится к системе частного права.

Источники гражданского права:

· Конституция РФ

· текущее законодательство (Федеральные законы)

· основной источник – Гражданский кодекс РФ

Гражданский кодекс РФ состоит из четырех частей: Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Часть третья от 26.01.2001 № 146-ФЗ, Часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ.

Гражданские правоотношения – это общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, участники которых являются носителями гражданских прав и обязанностей.

Виды гражданских правоотношений:

· имущественные отношения

· личные неимущественные отношения, связанные с имущественными

·

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными

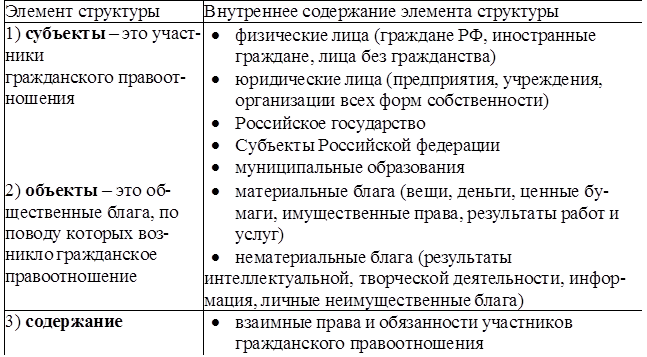

Таблица1.1 - Структура гражданских правоотношений

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными

Таблица1.1 - Структура гражданских правоотношений

Физические лица — основная часть субъектов права. К ним относятся граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица с двойным гражданством.

Граждане — самые многочисленные субъекты права, они вступают в различные правоотношения: гражданско-правовые, семейные, трудовые,

земельные, финансовые, процессуальные и др. От социальной и правовой активности гражданина зависит его положение в обществе, социальной группе, трудовом коллективе, его успех в жизни.

Физические и юридические лица как субъекты гражданского правоотношения должны обладать гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью.

Гражданская правоспособность – это возможность лица обладать субъективными гражданскими правами и гражданскими обязанностями.

Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается в момент смерти.

Гражданская правоспособность юридического лица возникает с момента его государсвенной регистрации.

Гражданская дееспособность – способность лица своими действиями приобретать и реализовывать гражданские права и обязанности, а также нести гражданско-правовую ответственность в случае их неисполнения.

Гражданская дееспособность физического лица зависит от его возраста и психического состояния:

· деспособность малолетних – у лиц не достигших 14 лет

· дееспособность несовершеннолетних – у лиц в возрасте от 14 до 18 лет

· полная – у совершеннолетнего лица или у лица получившего ее в результате процесса эмансипации (у лица, вступившего в брак до достижения совершеннолетия; у несовершеннолетнего лица, записанного отцом или матерью ребенка; у лица, достигшего 16 лет и работающего по трудовому договору; у лица, достигшего 16 лет и зарегистрированного частным предпринимателем)

· ограниченная – устанавливается судом для лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией

· недееспособность – устанавливается судом для лиц, страдающих хроническим стойким психическим заболеванием или слабоумием

Организации как субъекты права характеризуются специальной правосубъектностью, а признанные в качестве юридических лиц – гражданской правоспособностью. Гражданская дееспособность юридического лица зависит от вида и рода его деятельности и, как правило, неотделима от правоспособности. Специальная правосубъектность организаций выражается в их компетенции, т. е. совокупности полномочий, прав, обязанностей, которыми наделены организации для осуществления своих функций, достижения поставленных перед ними целей. Организации различаются по компетенции, закрепленной в нормативных актах: законе, уставе, положении и т. п.

Гражданскую правоспособность имеют организации, признанные юридическими лицами. В соответствии со ст. 48 ГК РФ «юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

1.2 Отдельные институты гражданского права

Гражданско-правовая сделка – это правомерные действия субъекта, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

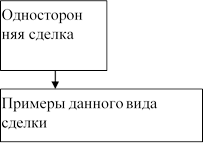

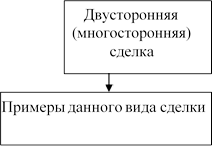

Виды гражданско-правовых сделок:

1) односторонние – выражают волю одного субъекта (например, завещание, принятие наследства, публичное обещание вознаграждения и др.)

2) двусторонние (многосторонние) – выражают согласованную волю нескольких субъектов и называются договорами.

Формы сделок (определяются законом):

1) устная форма;

2) простая письменная форма;

3) нотариально удостоверенная письменная форма;

4) конклюдентная (молчаливая) форма.

Условия действительности сделок:

1) законность,

2) дееспособность участников,

3) свободное волеизъявление сторон,

4) соблюдение требуемой законом формы сделки,

5) реальность сделки,

6) защита прав ребенка.

Сделка, заключенная с нарушением хотя бы одного из указанных условий, является недействительной.

Договор – двусторонняя или многосторонняя сделка, выражающая согласованную волю субъектов, направленная на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таблица1.2 - Виды гражданских договоров

|

1) по моменту начала действия договора |

· консенсуальный · реальный |

|

2) по наличию выгоды у участников договора |

· возмездный · безвозмездный |

|

3) в зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами договора |

· односторонний · двусторонний |

|

4) по содержанию регулируемой деятельности |

· имущественный · организационный |

|

5) по сроку действия договора |

· срочный · бессрочный |

Отдельные виды договоров:

Договор купли-продажи – это двусторонний консенсуальный возмездный договор, в силу которого продавец обязуется передать имущество в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять имущество и оплатить его;

Договор дарения – односторонний реальный безвозмездный договор, в силу которого даритель предает одариваемому имущество (подарок) в собственность;

Договор найма (аренды) – это двусторонний консенсуальный возмездный договор, в силу которого наймодатель обязуется предоставить нанимателю имущество во временное пользование за плату;

Договор займа – односторонний реальный договор, в силу которого заимодавец передает заемщику денежные средства или иные родовые вещи, с условием заемщику вернуть заимодавцу такую же сумму денег или такое же количество родовых вещей в определенный срок;

Договор предоставления услуг – двусторонний консенсуальный договор, в силу которого исполнитель обязуется по заданию заказчика предоставить услугу, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную услугу.

Отношения, возникающие из причинения вреда. Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) заключаются в обязанности лица, причинившего вред личности или имуществу гражданина или имуществу юридического лица, возместить причиненный вред в полном объеме (ст. 1064 ГК РФ).

Под вредом понимаются неблагоприятные для потерпевшего имущественные и неимущественные последствия.

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) являються внедоговорными обязательствами, его стороны не были связаны договорными отношениями либо причинение вреда не следовало из существующего договора.

Содержанием деликтных обязательств выступает гражданско-правовая ответственность, т.е. претерпевание, несение известных тягот, дополнительного бремени, выступающее в качестве правового последствия за совершенное правонарушение.

Сущность деликтного обязательства обусловлена и его основными функциями: компенсационной (восстановительной) и охранительной.

Основанием возникновения деликтного обязательства и одновременно юридическим фактом, порождающим соответствующее правоотношение, является вред, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица (не только реально наступивший, но и возможный в будущем - ст. 1065 ГК РФ).

Основной принцип обязательства вследствие причинения вреда заключается в полном возмещении вреда лицом, его причинившим.

Сторонами в обязательствах вследствие причинения вреда по общему правилу могут выступать:

1) граждане,

2) юридические лица,

3) Российская Федерация,

4) субъекты Российской Федерации,

5) муниципальные образования.

Лицо, обязанное возместить причиненный вред, является в этом обязательстве должником. Лицо, имущественным или неимущественным правам которого причинен вред, является потерпевшим и - в деликтном обязательстве - кредитором.

Причинение вреда является основанием возникновения деликтного обязательства в совокупности следующих условий:

· противоправность действия (бездействия);

· причинная связь между действием (бездействием) и причинением вреда;

· вина причинителя.

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда,

1) возместить в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.)

2) возместить убытки: реальный ущерб (стоимость утраченного имущества, иные расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права), а также упущенную выгоду (неполученные доходы, которые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено) ст. 15 ГК РФ.

Это правило свидетельствует о принципе полного возмещения причиненного вреда.

По общему правилу лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Понятие материального (имущественного) и морального вреда. Причинение вреда. Вред может быть причинен личности и имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица.

Вред, который не может быть оценен в деньгах, — это неимущественный вред. Он возникает, как правило, при нарушении личных неимущественных благ (прав) граждан. В юридической литературе и законодательстве неимущественный вред именуется моральным, под которым понимаются физические и нравственные страдания, переживаемые гражданином.

Вред, который может быть оценен в деньгах, — это имущественный вред. Если вред причинен жизни или здоровью гражданина (его неимущественным благам), возникает имущественный вред, который выражается в утрате заработной платы (иных доходов), необходимости несения расходов на восстановление здоровья (оплата лекарств, санаторного лечения, протезирования и т.п.).

Личные неимущественные права граждан. Личные неимущественные права – неимущественные отношения, возникающие между определенными субъектами вследствие личных нематериальных благ, неотделимо

принадлежащих личности. Личные права характеризуются такими понятиями, как свобода, равенство, неприкосновенность личности. Регулируются нормами гражданского права. В соответствии со ст.150 ГК РФ личные неимущественные права считаются исключительными, они принадлежат человеку от рождения, могут являться неотчуждаемыми либо не передаваемыми иным лицам, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

Особенности (признаки) личных неимущественных прав:

· нематериальный характер, то есть отсутствие экономического содержания и невозможность оценки права в каком-либо эквиваленте;

· индивидуализация личности;

· неотчуждаемость и непередаваемость любым другим способом;

· особые объекты личных неимущественных прав: здоровье, жизнь, неприкосновенность личная и частной жизни, честь и достоинство, семейная и личная тайна, результаты интеллектуальной деятельности и другие.

Гражданский кодекс РФ (ст.2) устанавливает два основных вида неимущественных прав:

· связанные с имущественными правами, то есть могут выступать в качестве основания для возникновения имущественных прав.

· не связанные с имущественными правами: неотчуждаемые права и свободы гражданина, а также, иные нематериальные блага (право на жизнь, на имя, на личный облик, на честь и достоинство и т.д.), находящиеся под защитой гражданского законодательства.

По целям личные неимущественные права:

· направленные на обеспечение физического благополучия гражданин (право на жизнь и здоровье, право на благоприятную окружающую среду и др.);

· способствующие индивидуализации личности (право на имя, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, право на опровержение и ответ, необходимые для восстановления личных неимущественных прав и т.д.);

· обеспечивающие личную неприкосновенность граждан (право на телесную неприкосновенность, право на охрану жизни и здоровья, право на неприкосновенность личного облика и т.д.);

· обеспечивающие неприкосновенность частной жизни, в частности, права на неприкосновенность жилища, тайну личной жизни (медицинскую, адвокатскую), тайну личного общения, тайну совершения банковских вкладов, нотариальных и следственных действий.

В соответствии с п.2 ст.150 ГК РФ, нематериальные блага находятся под защитой действующего законодательства. Одними из наиболее распространенных общих способов защиты личных неимущественных прав считаются:

· признание права (к примеру, признание авторского права за лицом, создавшим литературно-научное произведение).

· восстановление положения, которое существовало ранее, до нарушения права (к примеру, опровержение порочных сведений, не соответствующих действительности, посредством тех же источников, через которые они были распространены, в том числе СМИ).

· пресечение действий, нарушающих законное право личности (к примеру, запрет опубликования произведения, содержание которого включает в себя подробности личной жизни конкретного человека без его согласия).

· возмещение убытков (возникает, как правило, при защите чести, достоинства и деловой репутации).

· компенсация морального вреда. размер компенсации определяется судом с учетом возникших обстоятельств, имеющих отношение к делу, а также степени вины нарушителя и степень нравственных и физических страданий, причиненных пострадавшему лицу.

В случае нарушения гражданских прав их защита осуществляется в порядке гражданского судопроизводства и, преимущественно, носит исковой характер. Любое лицо имеет право на защиту своего права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания.

Способы защиты гражданских прав (по ст. 12 ГК РФ):

· признание права

· признание оспоримой сделки недействительной,

· реституция – восстановление положения, существовавшего до нарушения, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу их нарушения;

· признание недействительным решения собрания;

· признание недействительным акта государственого органа или органа местного самоуправления;

· самозащиты права;

· присуждения к исполнению обязанности в натуре,

· возмещения убытков;

· взыскания неустойки;

· компенсации морального вреда;

· прекращения или изменения правоотношения;

· неприменения судом акта государственого органа или органа местного самоуправления, противоречащего зауону.

Иск (исковое требование) – это требование заинтересованного лица в виде письменного обращения в суд за защитой своего гражданского права или интереса.

Исковое производство – это деятельность суда по рассмотрению и решению гражданско-правовых дел, которые возбуждаются по искам заинтересованных лиц.

Истец – сторона в гражданском процессе, в защиту гражданских прав и интересов которой судом возбуждается гражданское дело.

Ответчик – сторона в гражданском процессе, которой предъявлен иск.

И истцом, и ответчиком в гражданском процессе могут быть физические лица, юридические лица, государство.

Таблица1.3 - Виды исков по способу процессуальной защиты

|

1) Иски о присуждении (исполнительные) |

- направлены на восстановление нарушенного права и устранение последствий данного правонарушения |

Например, иски о взыскании займа, алиментов, возмещении причиненного ущерба и т.п. |

|

2) Иски о признании (учредительные) |

- направлены на устранении спора между сторонами, суд своим решением подтверждает наличие или отсутствие права или обязанности у сторон |

Например, иски о признании права собственности, отцовства, авторства и т.п. |

|

3) Иски о конститутивном решении (преобразовательные) |

- направлены на изменение или прекращение правоотношений |

Например, иски о выделении части из общего имущества, о расторжении брака и т.п. |

Исковая давность – это срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, может требовать защиты или принудительного осуществления своего права через суд.

Виды сроков исковой давности в гражданском праве:

1) общие сроки исковой давности распространяются на все гражданские правоотношения и составляют 3 года;

2) специальные сроки исковой давности установлены ГК РФ для отдельных гражданских правоотношений: сокращенные и увеличенные.

1.3 Семинарское занятие «Основные понятия гражданского права РФ» Цели и задачи: закрепить знания студентов в области гражданского права РФ;

закрепить основные понятия и термины; формировать у студентов знания и навыки необходимые в дальнейшей частной и профессиональной деятельности; способствовать формированию правомерного поведения и правосознания.

Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо повторить основные термины и понятия данного раздела; в ходе подготовки необходимо использовать текст Гражданского кодекса РФ.

При подготовке к данному семинару следует помнить, что гражданское право РФ имеет большое количество подотраслей и институтов, гражданско-правовые нормы разнообразны и по форме, и по содержанию; основной нормативно-правовой акт – Гражданский кодекс РФ – называют «гражданской конституцией», обосновывая ту роль, которую играет

гражданское право в жизни каждого человека и общества в целом.

Письменно дать определения терминам:

Гражданское право Гражданский кодекс РФ

Гражданские правоотношения

Объекты гражданских правоотношений Физические лица

Юридические лица

Гражданская правоспособность Гражданская дееспособность

Сделка

Вопросы для подготовки:

1. Что такое гражданское право РФ? Какие отношения оно регулирует?

2. Назовите подотрасли гражданского права РФ.

3. Дайте понятие и структуру гражданского правоотношения.

4. Охарактеризуйте виды гражданских правоотношений.

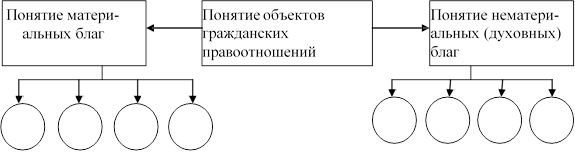

5. Дайте характеристику объектов гражданских правоотношений (материальные и нематериальные блага).

6. Дайте характеристику субъектов гражданских правоотношений (физические и юридические лица).

7. В чем сущность гражданской правоспособности?

8. В чем сущность гражданской дееспособности? Охарактеризуйте ее виды.

9. Дайте понятие сделки и гражданско-правового договора. Охарактеризуйте виды гражданско-правовых договоров.

10. Дайте понятие материального (имущественного) и морального вреда.

11. Охарактеризуйте гражданско-правовые способы защиты нарушенных прав в соответствии с положениями ГК РФ.

12. Охарактеризуйте личные неимущественные права граждан.

Практическое задание:

1) Составьте 2 примерных гражданско-правовых договора, используя положения ГК РФ и информацию учебника.

2) Составьте таблицу: «Структура гражданского правоотношения»

|

Элемент структуры |

Внутреннее содержание элемента структуры |

|

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие отношения регулирует гражданское право РФ?

2. Назовите подотрасли ГК РФ.

3. В чем главное отличие гражданской правоспособности и дееспособности физического и юридического лица?

4. Назовите условия действительности любой гражданско-правовой сделки.

5. Назовите основные способы возмещения причиненного вреда в гражданско- правовых отношениях.

1.4 Право собственности – это центральный институт гражданского права РФ. Конституция РФы устанавливает принцип нерушимости (неприкосновенности) права собственности. Юридическое обеспечение и защита права собственности от противоправных посягательств является основой нормального функционирования общества.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения собственности, является Гражданский кодекс РФ.

Право собственности – это урегулированное законом общественное отношение по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Таблица 1.4 - Структура права собственности

|

Элемент структуры |

Внутреннее содержание элемента структуры |

|

1) субъекты – это собственники, участники данного правоотношения; все субъекты права собственности равны перед законом |

· физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства) · юридические лица (предприятия, учреждения, · организации всех форм собственности) · Российское государство · Субъекты федерации · муниципальные образования · иностранные государства |

|

2) объекты – это материальные блага, по поводу которых возникло данное правоотношение |

· вещи: движимые и недвижимые; делимые и неделимые; родовые и индивидуально-определенные; потребляемые и непотребляемые; продукция, плоды и доходы · имущество, как совокупность имущественных прав и обязанностей · предприятие, как недвижимый имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности · деньги и валютные ценности · ценные бумаги |

|

3) содержание - это правомочия собственника |

· владение – фактическое обладание вещью · пользование – извлечение из вещи полезных свойств · распоряжение – возможность решить юридическую и фактическую судьбу вещи |

Гражданский кодекс РФ устанавливает следующие формы права собственности:

· частная собственность

· государственная собственность

· муниципальная собственность

1.5 Наследственное право – это один из центральных институтов гражданского права РФ, регулирующий отношения наследования.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим наследственные отношения, является Гражданский кодекс РФ.

Наследование – это переход имущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Наследодатель – лицо, после смерти которого открывается наследство, только физическое лицо.

Наследник – субъект гражданского права, к которому переходят имущественные права и обязанности наследодателя. Наследниками могут быть: физические лица, которые были живы к моменту смерти наследодателя, а также дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти; кроме того, наследниками по завещанию могут быть юридические лица, Российское государство, муниципальные образования.

Недостойные наследники – лица, которые не имеют право на наследство по обстоятельствам прямо указанным в законе – ст.1117 ГК РФ. К ним относятся:

1) лица, умышленно лишившие жизни наследодателя или кого-либо из наследников, либо совершившие покушение на жизнь этих лиц;

2) лица, преднамеренно препятствующие наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить его;

3) родители после ребенка, относительно которого они были лишены родительских прав;

4) лица, которые злостно уклонялись от исполнения обязанности по содержанию наследодателя.

В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранение их от права наследования, непринятия ими наследства, наследство признается выморочным и переходит в собственность муниципальных образований.

Виды наследования: по завещанию и по закону.

Наследование по завещанию является преимущественным, так как оно является волей наследодателя и определяется принципом свободы завещания.

Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Завещатель имеет право определить круг наследников, определить доли наследства каждого из них, изменить или отменить завещание. Действительным является завещание, последнее по дате.

Требования к завещанию:

1) полная гражданская дееспособность завещателя;

2) личный характер;

3) нотариально удостоверенная письменная форма.

Обязательная доля в наследстве – это особое юридическое ограничение завещательной свободы, цель которого – защита имущественных прав отдельных лиц.

Право на обязательную долю в наследстве имеют:

1) несовершеннолетние дети наследодателя;

2) совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

3) нетрудоспособная вдова (вдовец) наследодателя;

4) нетрудоспособные родители наследодателя.

Все эти лица наследуют ½ доли наследственного имущества, которая причиталась бы им при отсутствии завещания.

Наследование по закону имеет место при отсутствии завещания или при отсутствии наследников по завещанию.

ГК РФ определяет очереди наследников по закону, порядок их наступления и доли наследников. Каждая последующая очередь наступает только при отсутствии наследников предыдущей; наследники одной очереди получают равные доли наследства.

Очереди наследников по закону:

Первая очередь – дети, переживший супруг, родители;

Вторая очередь – родные братья и сестры наследодателя, дедушки и бабушки; Третья очередь – родные дяди и тети;

Четвертая очередь – прадедушки и прабабушки;

Пятая очередь – двоюродные внучки и внуки, двоюродные дедушки и бабушки; Шестая очередь – двоюродные правнучки и правнуки, двоюродные прадедушки и прабабушки, двоюродные дяди и тети;

Седьмая очередь – пасынки, падчерицы, отчим или мачеха; Восьмая очередь – нетрудоспособные иждивенцы.

Наследник по завещанию или по закону имеет право принимать или не принимать наследство. Заявление о принятии наследства подается лично. На эти действия закон определяет 6 месяцев с момента открытия наследства. Наследник имеет право отказаться от своей части наследства в пользу другого наследника по закону, по завещанию или вообще отказаться от принятия наследства. Наследники по закону могут договором перераспределить доли в наследстве. Принятие наследства оформляется свидетельством о принятии наследства.

1.6 Семинарское занятие «Основные понятия наследственного права

РФ»

Цели и задачи: закрепить знания студентов в области гражданского права РФ; закрепить основные понятия и термины наследственного права; формировать у студентов знания и навыки необходимые в дальнейшей частной и профессиональной деятельности; способствовать формированию правомерного поведения.

Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо

повторить основные термины и понятия данного раздела; в ходе подготовки необходимо использовать текст Части 3 Гражданского кодекса РФ.

Письменно дать определения терминам:

Наследственное право Наследование Наследодатель Наследник Наследство

Виды наследования Завещание

Обязательная доля в наследстве Очереди наследников по закону Недостойные наследник

Вопросы для подготовки:

1. Что такое наследственное право, его особенности.

2. Охарактеризуйте основных участников наследственных отношений: наследник и наследодатель.

3. Определите виды наследования.

4. Что такое наследство, что входит в наследственную массу.

5. Наследование по завещанию. Завещание.

6. Наследование по закону. Очереди наследников.

7. Обязательная доля в наследстве.

8. Недостойные наследники.

Практическое задание:

1) Составьте образец завещания, используя положения ГК РФ и информацию из учебника.

2) Составьте 2 юридические задачи (задание и решение) по определению долей в наследстве в соответствии с положениями ГК РФ.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что регулирует наследственное право РФ?

2. Укажите статьи СК РФ важные для определения наследственных отношений.

3. Сколько очередей наследников по закону указано в ГК РФ?

4. В каких случаях наследником является государство?

5. Укажите лиц, которые по ГК РФ являются получателями обязательной доли в наследстве.

1.7 Общая характеристика интеллектуальной собственности. К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результаты интеллектуальной деятельности, которым может быть предоставлена правовая

охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 4 "Интеллектуальные права и средства индивидуализации"

ГК РФ регулирует институт авторских прав, смежных прав, систему коллективного управления авторскими и смежными правами, патентное право, обозначения, другие виды интеллектуальных прав а также устанавливает средства защиты прав.

Интеллектуальной собственностью или результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Объекты интеллектуальной собственности состоят из результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

К результатам интеллектуальной деятельности относятся:

· художественные, литературные и научные произведения, программное обеспечение (по) - объекты авторского права.

· исполнения артистов и дирижеров, постановки режиссеров, передачи по кабелю и в эфир, фонограммы, базы данных - объекты смежных правам.

· изобретения, промышленные образцы, полезные модели – объекты патентного права

· новыми (нетрадиционными) объектами промышленной собственности являются селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

К средствам индивидуализации относятся:

· знаки обслуживания,

· товарные знаки, фирменные наименования,

· коммерческие обозначения,

· наименования мест происхождения товаров.

В отличие от других объектов интеллектуальной собственности средства индивидуализации не признаются результатами интеллектуальной деятельности, они лишь приравниваются к ним по своему правовому режиму.

Основная функция этих средств индивидуализации заключается в предоставлении ими возможности для каждого участника гражданского оборота назвать себя, свою продукцию, свои услуги собственным оригинальным именем, создать неповторимый имидж.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое гражданское право РФ? Какие отношения оно регулирует?

2. Назовите подотрасли гражданского права РФ.

3. Охарактеризуйте Гражданский кодекс РФ.

4. Дайте понятие и раскройте структуру гражданского правоотношения.

5. Что такое субъект гражданских правоотношений? Кто является субъектом гражданских правоотношений?

6. В чем сущность гражданской правоспособности и дееспособности?

7. Дайте определение гражданско-правовой сделки.

8. Укажите формы, виды и условия действительности сделок.

9. Что такое гражданско-правовой договор? Охарактеризуйте виды договоров на конкретных примерах.

10. Какие гражданско-правовые способы защиты прав определены ГК РФ?

11. Что такое иск? Назовите виды исков в гражданском праве.

12. Что такое исковая давность? Определите ее сроки по ГК РФ.

13. Что такое право собственности?

14. Охарактеризуйте структуру права собственности.

15. Какие формы права собственности определяет ГК РФ?

16. Что такое наследственное право РФ? Какие отношения оно регулирует?

17. Дайте определение понятий: наследодатель, наследник, завещание, очереди наследников по закону, негодные наследники.

18. Какие виды наследования определяет ГК РФ?

19. Охарактеризуйте наследование по завещанию.

20. Охарактеризуйте наследование по закону.

21. Что такое интеллектуальная собственность?

22. Назовите основные ОИС.

1.8 Самостоятельная работа «Гражданское право» Вопросы для повторения изученного материала:

1. Что такое гражданское право РФ?

2. Какие отношения регулирует гражданское право?

3. Назовите подотрасли гражданского права РФ.

4. Укажите основной источник гражданского права РФ.

5. Что такое право собственности?

6. Укажите виды собственности по ГК РФ.

7. Что такое наследственное право?

Задание 1

Заполните таблицу: «Виды гражданских правоотношений»:

|

Вид гражданских правоотношений |

Основное содержание |

Конкретный пример |

|

|

|

|

Задание 2

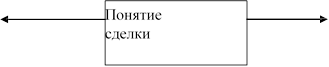

Заполните схему на тему: «Понятие и виды гражданско-правовой сделки»:

Заполните схему на тему: «Понятие и виды гражданско-правовой сделки»:

|

|

||

Задание 3

Укажите обязательные условия действительности гражданско-правового договора (всего 5, в соответствии с ГК РФ).

Задание 4

Заполните схему на тему: «Объекты гражданских правоотношений»:

|

Задание 5

Заполните таблицу: «Гражданская дееспособность физических лиц»:

|

Вид гражданской дееспособности физического лица |

Объем данного вида гражданской дееспособности физического лица |

|

Полная |

|

|

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |

|

|

Дееспособность несовершеннолетних в |

|

|

возрасте до 14 лет |

|

|

Ограниченная дееспособность |

|

|

Недееспособность |

|

Задание 6

Заполните таблицу «Правомочия собственника в гражданском праве»:

|

Вид правомочия собственника |

Содержание правомочия |

|

1. |

|

|

2. |

|

|

3. |

|

Задание 7

Составьте конспект на тему: «Объекты права интеллектуальной собственности».

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие и структуру гражданского правоотношения.

2. Назовите виды гражданских правоотношений.

3. В чем сущность гражданской правоспособности?

4. В чем сущность гражданской дееспособности?

5. Дайте понятие сделки и гражданско-правового договора.

6. Перечислите объекты гражданских правоотношений.

7. Кто такой собственник в гражданском праве?

8. Что такое право интеллектуальной собственности?

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001г. № 146-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006г. № 230-ФЗ, с изм.// СЗ РФ. – 2006. - № 52 (Ч.1) - Ст. 5496.

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ,с изм. // СЗ РФ. – 1996. – №1. – Ст. 16.

6. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. Ч.1 / Е.А.Певцова – М.: «Русское слово», 2014. – 248 с.

7. Авдийский, В.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450945

8. Альбов, А.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11508-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445443

9. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 220 с. http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/11773.pdf

10. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450782

11. Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru

2 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

2.1 Предпринимательское право — отрасль российского права. Представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства и общества.

Предпринимательство – это самостоятельная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность, направленная на достижение экономических и социальных результатов и получение прибыли. Предпринимательская деятельность – основа здоровой, конкурентно способной рыночной экономики и благосостояния общества.

Особенности:

· самостоятельная деятельность дееспособных граждан;

· инициативная деятельность, направленная на реализацию своих способностей;

· рисковой характер предпринимательства;

· продолжительный процесс, направленный на систематическое извлечение прибыли;

· законная деятельность, осуществляемая как физическими, так и юридическими лицами, с целью производства товаров, их реализацией другим субъектам рынка, выполнения работ и оказания услуг.

Субъекты предпринимательской деятельности:

· граждане РФ;

· граждане иностранных государств;

· объединение граждан (коллективные предприниматели).

Статус предпринимателя приобретается после государственной регистрации юридического или физического лица. Без регистрации предпринимательская деятельность осуществляться не может. Предпринимательская деятельность может осуществляться с образованием или без образования юридического лица. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица осуществляется гражданином — индивидуальным предпринимателем, прошедшим государственную регистрацию.

Принципы предпринимательства:

1) свободный выбор вида предпринимательской деятельности;

2) самостоятельное ведение предпринимательской деятельности;

3) свободный наем работников;

4) собственный коммерческий расчет и коммерческий риск;

5) свободное распоряжение прибылью;

6) самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности.

Существует целый ряд законодательных требований и ограничений в осуществлении предпринимательской деятельности, цель которых упорядочение хозяйственной деятельности, повышение ее социально-экономического эффекта, обеспечение экономической безопасности государства и защиты интересов общества:

· Для осуществления предпринимательской деятельности необходимо зарегистрироваться в соответствии с законом как предприниматель.

· Государственные служащие не имеют право заниматься предпринимательской деятельностью.

· Отдельные виды предпринимательской деятельности могут осуществлять только государственные предприятия.

· Для целого ряда видов предпринимательской деятельности установлено лицензирование, патентование и квотирование.

Лицензия – документ государственного образца, который удостоверяет право субъекта предпринимательства на ведение указанного вида хозяйственной деятельности на определенный срок и при выполнении лицензионных условий.

Торговый патент – государственное свидетельство на право заниматься определенными видами предпринимательской деятельности в течение установленного срока.

Квотирование – установление предельного объема (квоты) производства или обращения определенных товаров и услуг.

Организационно-правовая форма юридического лица — это совокупность конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных.

Коммерческие организации могут создаваться исключительно в формах: хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческие организации могут создаваться в формах: потребительских кооперативов; общественных и религиозных объединений; учреждений, финансируемых собственником; благотворительных фондов и в других законодательно разрешенных формах.

2.2 Права потребителей. Защита прав потребителей.

Потребитель – это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Законодательство Российской Федерации предусматривает целый комплекс основных прав потребителей. Основные права потребителя: на качество; на безопасность; на информацию; на возмещение ущерба; на судебную защиту.

1. Одним из важнейших прав потребителя, провозглашенных Законом «О защите прав потребителей» является право на получение товаров, результатов работ и услуг надлежащего качества, под которыми понимается продукция, соответствующая либо условиям договора, либо обычно предъявляемым требованиям и пригодная для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

2. Право на безопасность означает, что потребитель имеете право на то, чтобы товар (работа, услуга) были безопасны для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). Срок службы товара (работы) - период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечить потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки. Срок годности товара (работы) – период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие не обеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в полном объеме. Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного товара (работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении его соответствия установленным требованиям.

3. Право на информацию обозначает, что потребителю своевременно должна быть предоставлена необходимая и достоверная информация о том, что продается, кто продает и кем это изготовлено, как и когда это можно приобрести. Указанная информация должна быть доведена до сведения потребителя на русском языке в наглядной и доступной форме.

Статья 10 Закона «О защите прав потребителей» содержит перечень обязательной информации для товаров (работ, услуг). Это сведения о

наименовании технического регламента; об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания сведения о составе; о цене в рублях и условиях приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы; гарантийный срок, если он установлен; правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); срок службы или срок годности товаров (работ); адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера; информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и др.

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

4. Право на возмещение ущерба означает, что за нарушение прав потребителей продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответственность, предусмотренную законом или договором (ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Если в договоре предусматривается ответственность в большем объеме или неустойка в большем размере, чем это предусмотрено законом, то применяются условия договора.

5. Закон «О защите прав потребителей» (ст.17) закрепляет право на судебную защиту прав потребителей. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по выбору истца. Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.3 Семинарское занятие «Предпринимательство и предпринимательское право в РФ»

Цели и задачи: закрепить знания студентов в области гражданского и предпринимательского права РФ; закрепить основные понятия и термины предпринимательского права; формировать у студентов знания и навыки необходимые в дальнейшей частной и

профессиональной деятельности; способствовать формированию правомерного поведения.

Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо повторить основные термины и понятия данного раздела.

Письменно дать определения терминам:

Предпринимательство

Предпринимательское право

Формы предпринимательской деятельности

Собственность

Коммерческая деятельность Некоммерческая деятельность Коммерческая организация Прибыль

Налогообложение Налог

Лицензия Потребитель

Вопросы для подготовки:

1. Что такое предпринимательство? Какие общественные потребности оно удовлетворяет?

2. Что такое предпринимательское право? Какие отношения оно регулирует?

3. Назовите источники предпринимательского права РФ?

4. Назовите и охарактеризуйте виды предпринимательской деятельности.

5. Охарактеризуйте коммерческую организацию.

6. Какие виды деятельности требуют обязательного лицензирования в соответствии с законодательством?

7. Кто такой потребитель? Какие у него права? Как они защищаются?

Практическое задание:

1) Охарактеризуй порядок регистрации лица, как субъекта предпринимательской деятельности, и укажите необходимые для этого документы в соответствии с законодательством РФ.

2) Составьте таблицу: «Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ»

|

Вид и определение форм предпринимательства |

Краткая характеристика отдельных форм предпринимательства и его подтипов |

|

|

|

Вопросы для самоконтроля:

1. Укажите основные нормативно-правовые акты предпринимательского права РФ?

2. Чем отличаются коммерческая и некоммерческая организации?

3. Назовите основные юридические атрибуты хозяйствующего субъекта.

4. Назовите основные права потребителя.

2.4 Понятие и виды экономических споров. Экономические споры — это неурегулированные разногласия между субъектами экономических (хозяйственных) отношений по поводу их прав и обязанностей в сфере этих отношений.

Виды экономических споров:

· договорные, т.е. споры по поводу прав и обязанностей, возникших из договора. Эта самая большая группа экономических споров — ведь большинство прав и обязанностей субъектов хозяйственных отношений в условиях рыночной экономики возникает именно из договоров;

· преддоговорные, т. е. споры, связанные с заключением договора или определением его содержания. Они могут возникать только в тех немногочисленных случаях, когда в соответствии с законом заключение договора является обязательным для одной из сторон или когда стороны сами, по обоюдному согласию, решили передать свой спор на рассмотрение юрисдикционного органа. Во всех остальных случаях предмета для спора нет, так как одним из ведущих принципов регулирования договорных отношений является принцип свободы договора, в соответствии с которым никто не может быть принужден к заключению договора. Поэтому данная группа экономических споров немногочисленна;

· внедоговорные, т. е. споры о правах и обязанностях, возникающих не из договоров и не по поводу их заключения. К ним относятся споры, связанные с нарушением права собственности, споры, возникающие из причинения вреда имуществу, споры о защите деловой репутации субъектов экономической деятельности, споры о товарных знаках и т. п. Такого рода споры между различными хозяйствующими субъектами возникают довольно часто, хотя они и не столь многочисленны, как договорные споры.

В случаях, когда право или законные интересы хозяйствующего субъекта нарушаются или оспариваются, законодательство Российской Федерации предусматривает несколько форм защиты:

1) защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Для субъектов предпринимательской деятельности основными органами, разрешающими возникшие споры, являются арбитражные суды;

2) возможна защита гражданских прав в административном порядке, но только в случаях, прямо предусмотренных законом. Любое решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в судебном порядке (ст. 11 ГК РФ);

3) ГК РФ предусматривает возможность самозащиты гражданских прав (ст. 14). Но судебная форма защиты нарушенных или оспариваемых прав в настоящее время остается основной и наиболее эффективной, так как исполнение принятого судебного решения обеспечивается принудительной силой

государства.

Однако следует иметь в виду, что по некоторым категориям споров заинтересованное лицо, прежде чем обратиться в суд, должно принять меры к урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров с другой стороной, или, иными словами, соблюсти досудебный порядок урегулирования спора. Например, арендодатель до предъявления к арендатору иска о расторжении

договора аренды должен направить ему письменное предупреждение о необходимости устранить нарушения и исполнить обязательство в разумный срок.

Порядок разрешения экономических споров арбитражным судом. В настоящее время арбитражные суды формируются и осуществляют свою деятельность на основании Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», а порядок рассмотрения споров арбитражными судами регламентирован Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ).

Арбитражные суды – это органы правосудия, созданные специально для разрешения споров, возникающих в сфере экономики, в сфере предпринимательской деятельности. Арбитражные суды осуществляют судебную власть посредством судебно-арбитражного производства и вынесения судебных актов.

Арбитражным судам подведомственны экономические споры, возникающие из гражданских, административных и иных правоотношений. Участники этих споров – юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя.

В п. 2 ст. 22 АПК перечислены наиболее типичные категории экономических споров, которые относятся к подведомственности арбитражных судов, в частности:

· о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом или передача разногласий по которому на разрешение арбитражного суда согласована сторонами;

· об изменении условий или о расторжении договоров;

· о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.

Данные статистики показывают, что наибольшее количество споров связано с расчетами за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. От общего числа гражданско-правовых споров в арбитражных судах они составляют 57 %. Значительное число споров вызывается нарушениями кредитных договоров, договоров займа, арендных залоговых обязательств. Отдельные категории споров, например, о взыскании налогов, сборов, госпошлины и штрафов, о собственности и приватизации, о регистрации коммерческих организаций и признании не- действительными учредительных документов, об исполнении денежных обязательств, о страховании и т.д.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое предпринимательское право РФ? Какие отношения оно регулирует?

2. Что такое предпринимательство и его формы?

3. Охарактеризуйте принципы, сущность и ограничения предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством.

4. Что такое потребитель, права потреби теля?

5. Как осуществляется защита прав потребителей?

6. Что такое экономические споры? Назовите их виды.

7. Что такое разрешение экономических споров арбитражным судом?

2.5 Самостоятельная работа «Предпринимательство и предпринимательское право»

Вопросы для повторения изученного материала:

1. Что такое предпринимательство? Какие общественные потребности оно удовлетворяет?

2. Что такое предпринимательское право? Какие отношения оно регулирует?

3. Назовите источники предпринимательского права РФ?

4. Кто такой потребитель? Какие у него права? Как они защищаются?

Задание 1

Опишите порядок государственной регистрации:

- индивидуального предпринимателя,

- юридического лица, которое будет вести коммерческую деятельность.

Задание 2

В соответствии с законодательством РФ укажите лиц, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Задание 3

Составьте конспект на тему: «Природоохранные (экологические) требования в предпринимательской деятельности».

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите и охарактеризуйте виды предпринимательской деятельности.

2. Охарактеризуйте коммерческую организацию.

3. Какие виды деятельности требуют обязательного лицензирования в соответствии с законодательством?

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (Ч.1) – Ст. 1.

3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 27 февраля 1992г.

№ 2300-1-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. Ч.1 / Е.А.Певцова – М.: «Русское слово», 2014. – 248 с.

5. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 220 с. http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/11773.pdf

6. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450782

7. Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru

3 НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

3.1 Основные понятия налогового права. Современное налоговое право является подотраслью финансового права. Основным источником налогового права в РФ является Налоговый кодекс.

Налоговое право представляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения и социальные связи, возникающие между теми или иными субъектами при:

· установлении, введении и взимании налогов и сборов в РФ;

· осуществлении налогового контроля;

· обжаловании актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц;

· привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Предмет налогового права ― совокупность однородных имущественных и связанных с ними неимущественных общественных отношений, складывающихся между государством, налогоплательщиками и иными лицами по поводу установления, введения и взимания налогов в доход государства (муниципального образования), осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Общественные отношения, входящие в сферу налогового правового регулирования, можно сгруппировать следующим образом:

· по установлению налогов и сборов;

· по введению налогов и сборов;

· по взиманию налогов;

· возникающие в процессе осуществления налогового контроля;

· возникающие в процессе обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц;

· возникающие в процессе привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Установленный ст. 2 НК РФ перечень имущественных и процессуальных отношений, образующих предмет налогового права, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Специфика отношений, регулируемых нормами налогового права, состоит в том, что они складываются в особой сфере жизни общества — финансовой деятельности государства и местного самоуправления, направленной на аккумулирование денежных средств в доход публичных субъектов.

Можно выделить следующие основные отличительные признаки отношений, составляющих предмет правового регулирования налоговых отношений:

· их имущественный характер;

· направленность на образование государственных и муниципальных финансовых ресурсов;

· то, что обязательным их участником и воздействующим субъектом является государство или муниципальное образование в лице компетентных органов.

Таблица 3.1 – Понятие налоговых отношений

|

Критерий классификации |

Сущность налоговых отношений |

|

В зависимости от функций налоговой деятельности |

· материальные отношения; · процессуальные (процедурные) отношения. |

|

В зависимости от институциональ ной принадлежности |

· установлению и введению налогов и иных обязательных платежей; · исполнению обязанности по уплате налогов и сборов; · осуществлению налогового контроля; · охране механизма правового регулирования налоговой сферы; · налогообложению организаций; · налогообложению физических лиц; · установлению особых налогово-правовых режимов. |

|

По экономическому критерию |

· финансовые (опосредующие движение денежных средств и обладающие характерными признаками финансов, например отношения по взиманию налогов); · нефинансовые (в результате функционирования которых не происходит движения денежных средств, однако эти отношения лежат в основе налоговых и направлены на создание, изменение или прекращение налоговых правоотношений (в качестве примера можно привести установление налогов, налоговый контроль, привлечение к налоговой ответственности). |

Налоги и их виды. Налог – то обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц в бюджет соответствующего уровня в размерах, порядке и на условиях, определенных действующим законодательством; это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,

который взимается с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им денежных средств. Налоги служат основным источником доходов государства, которое в свою очередь расходует их на благо населения страны.

Виды налогов в РФ:

Таблица 3.2 – Виды налогов по порядку установления

|

Уровень установления |

Вид налога |

|

Федеральные |

· Налог на добавленную стоимость; · Акцизы; · Налог на доходы физических лиц; · Налог на прибыль организаций; · Налог на добычу полезных ископаемых; · Водный налог; · Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов · Государственная пошлина. |

|

Региональные |

· Налог на имущество организаций; · Транспортный налог; · Налог на игорный бизнес. |

|

Местные |

· Земельный налог; · Налог на имущество физических лиц. |

Таблица 3.3 – Виды налогов в зависимости от метода взимания

|

Порядок взимания |

Вид налога |

|

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, владение и пользование которым служит основанием для налогообложения. |

· налог на доходы физических лиц; · налог на прибыль организаций; · налоги на имущество как юридических, так и физических лиц. |

|

Косвенные налоги или налоги на потребление, непосредственно включаются в цену товара (работы, услуги) в виде надбавки и уплачиваются потребителями. При косвенном налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы, услуги), а носителем и фактическим плательщиком данного налога выступает потребитель. |

· налог на добавленную стоимость; · акцизы; · таможенные пошлины и др. |

Нередко на практике проводят разделение налогов в зависимости от их использования:

· общие (после поступления в бюджет они обезличиваются и расходуются на цели, определенные в соответствующем бюджете);

· специальные (имеют строго целевое предназначение и «закреплены» за определенными видами расходов, например транспортный налог).

В зависимости от установленных ставок налогообложения налоги бывают:

· твердыми;

· процентными (пропорциональными, прогрессивными и регрессивными).

В зависимости от финансово-экономической целесообразности и отражения в бухгалтерском учете налоги классифицируются следующим образом:

· включаемые в продажную цену товаров (работ, услуг);

· относимые на издержки обращения и затраты производства;

· относимые на финансовые результаты;

· уплачиваемые за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении налогоплательщика.

Таблица 3.4 – Виды налогов в зависимости от субъектов налогообложения

|

Субъект налогообложения |

Виды налогов |

|

Налоги, уплачиваемые юридическими лицами |

· Налог на прибыль; · Налог на имущество организаций. |

|

Налоги, уплачиваемые физическими лицами |

· Налог на доходы физических лиц; · Налог на имущество физических лиц. |

|

Смешанные налоги |

· Налог на добавленную стоимость; · Транспортный налог; · Налог на игорный бизнес. |

Специальные налоговые режимы в соответствии с НК РФ:

· система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;

· упрощенная система налогообложения;

· система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

· система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

3.2 Семинарское занятие «Налоги и система налогообложения РФ» Цели и задачи: закрепить знания студентов в области налогового права РФ;

закрепить основные понятия и термины; формировать у студентов знания и навыки необходимые в дальнейшей частной и профессиональной деятельности; способствовать формированию правомерного поведения и правосознания.

Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо повторить основные термины и понятия данного раздела; при изучении данной темы, следует помнить, что налоговое право РФ тесно связано с предпринимательским правом и экономическими дисциплинами, поэтому необходимо повторить ранее изученный материал.

Письменно дать определения терминам:

Налоговое право

Объекты налогообложения Субъекты налогообложения Физические лица

Юридические лица Предпринимательство Налог

Ставка налога

Система налогообложения Налоговая дисциплина

Вопросы для подготовки:

1. Что такое налоговое право РФ? Какие отношения оно регулирует?

2. Дайте общую характеристику налоговой системы РФ.

3. Дайте понятие налогов.

4. Охарактеризуйте виды налогов.

5. Дайте характеристику объектов налогообложения.

6. Дайте характеристику субъектов налогообложения.

7. Какие налоги обязан платить работающий гражданин РФ и в каком размере?

8. В чем сущность налоговой дисциплины?

9. Какую ответственность несет должностное лицо за нарушение налоговой дисциплины?

10. Назовите основные нормативно-правовые акты, регулирующие налогообложение в РФ.

Практическое задание:

1) Составьте таблицу: «Виды налогов в РФ» (не менее 8 налогов по всем видам)

|

Вид налога |

Субъект налогообложения (налогоплательщик) |

Объект налогообложения |

Ставка налога |

|

|

|

|

|

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие отношения регулирует налоговое право?

2. Охарактеризуйте содержание Налогового кодекса РФ?

3. Перечислите основные федеральные налоги.

4. В чем состоит налоговая дисциплина бухгалтера?

3.3 Правовое регулирование денежного оборота. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации осуществляется Законом РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 2 декабря 1990 г.

№ 394-1 и изданными в его развитие Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Письмом ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. № 18, и Порядком ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ, утвержденным Приказом ЦБ РФ от 25 марта 1997 г. № 02-101.

Деньги находятся в постоянном движении, являясь связующим звеном между физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами государственной власти. При этом они выполняют функцию обращения и платежа, т. е. обслуживает реализацию товаров, услуг и расчетов с финансовыми органами. Таким образом, денежное обращение — это движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной форме.

Денежное обращение осуществляется в двух формах: безналичной и налично-денежной.

Безналичный денежный расчет обслуживает расчеты между следующими субъектами:

— предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, имеющими счета в кредитных учреждениях;

— юридическими лицами и кредитными учреждениями по получению и возврату кредита;

— юридическими лицами и населением при выплате заработной платы, доходов по ценным бумагам;

— физическими и юридическими лицами с казной государства по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также получению бюджетных средств.

Безналичное обращение способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств, сокращению наличных денег, снижению издержек обращения.

Гражданским кодексом РФ (ст. 862) установлены следующие формы безналичных расчетов: платежные поручения; чеки; аккредитивы; расчеты по инкассо.

Безналичные расчеты производятся через кредитные организации, которые имеют соответствующие лицензии и открывают банковские счета (п. 3 ст. 861 ГК РФ). Формы расчетов между плательщиком и получателем средств определяются договором (соглашением, отдельными договоренностями).

Форма безналичных расчетов в Российской Федерации определяется правилами ЦБ РФ, действующими в соответствии с законодательством.

Различают две группы безналичного обращения:

— по товарным операциям (включают безналичные расчеты за товары и услуги);

— по финансовым обязательствам - включают платежи в бюджет (налог на прибыль, НДС и другие обязательные платежи) и внебюджетные фонды, погашение банковских ссуд, уплата процентов за кредит, расчеты со страховыми компаниями.

Налично-денежное обращение представляет собой движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими функций средства платежа и средства обращения.

Наличные деньги используются:

— для кругооборота товаров и услуг;

— для расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; по выплате страховых возмещений по договорам страхования; при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода; по платежам населения за коммунальные услуги и проч.

Налично-денежный оборот включает движение всей налично-денежной массы за определенный период времени между:

— населением и юридическими лицами;

— физическими лицами;

— юридическими лицами;

— населением и государственными органами;

— юридическими лицами и государственными органами.

Налично-денежное обращение осуществляется при помощи различных видов денег: банкнот, металлических монет, иных кредитных инструментов - векселей, банковских векселей, чеков, кредитных карточек.

Обращение наличных денег с участием граждан, не связанных с предпринимательской деятельностью, осуществляется без ограничения суммы; между юридическими лицами, а также с участием физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, — в суммах, которые не превышают размеры, установленные Правительством РФ. Во всех остальных случаях денежное обращение осуществляется только в безналичной форме.

Обращение иностранной валюты — как наличной, так и безналичной — регулируется валютным законодательством. В качестве платежного средства иностранная валюта может выступать по разрешению ЦБ РФ.

Вопросы для самоконтроля:

1) Что такое налоговое право РФ? Какие отношения оно регулирует?

2) Охарактеризуйте налоговые отношения.

3) Что такое налоги?

4) Дайте общую классификацию налогов в РФ.

5) Назовите основне виды налогов в РФ.

6) Как регулируется денежный оборот в РФ?

7) В каких формах осуществляется денежный оборот в РФ?

8) Какие особенности денежного обращения для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ?

3.4 Самостоятельная работа «Налоговое и финансовое право» Вопросы для повторения изученного материала:

1. Что такое налоговое право РФ? Какие отношения оно регулирует?

2. Дайте общую характеристику налоговой системы РФ.

3. Дайте понятие налогов.

4. Охарактеризуйте виды налогов.

5. Дайте характеристику объектов налогообложения.

6. Дайте характеристику субъектов налогообложения.

Задание 1

Заполните таблицу: «Виды и ставки налогов в РФ» ( на менее 6 видов):

|

Вид налога |

Ставка налога |

Объект налогообложения |

|

|

|

|

.

Задание 2

Составьте конспект на тему: «Понятие, виды и основное содержание бюджета».

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие налоги обязан платить каждый работающий гражданин РФ и в каком размере?

2. В чем сущность налоговой дисциплины?

3. Какую ответственность несет должностное лицо за нарушение налоговой дисциплины?

4. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие налогообложение в РФ.

Литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (Ч.1) – Ст.