Ядерный реактор

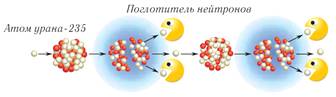

Цепная реакция может быть управляемой и неуправляемой (ядерный взрыв). Для управления цепной реакцией необходимо очень точно контролировать процесс размножения нейтронов (рис. 1), делая его таким, чтобы число нейтронов в процессе реакции оставалось практически неизменным.

Рисунок 1. Контролируемая ядерная реакция в ядерном реакторе

При коэффициенте размножения k ≈ 1,006 цепная ядерная реакция может принять неуправляемый характер, а при k > 1,006 мгновенно происходит ядерный взрыв.

Ядерный реактор — это устройство, в котором происходит управляемая цепная ядерная реакция деления ядер тяжелых элементов под действием нейтронов. В ходе реакции освобождается энергия, которую можно использовать для производства электрической энергии.

Энергия, освобождаемая при делении ядра, уносится осколками деления, нейтронами, γ-квантами и электронами с сопровождающими их антинейтрино. В конечном итоге вся энергия деления ядра, около 200 МэВ, переходит во внутреннюю энергию, которая выделяется как в самом реакторе, так и в окружающих его материалах (в бетонной защите и пр.).

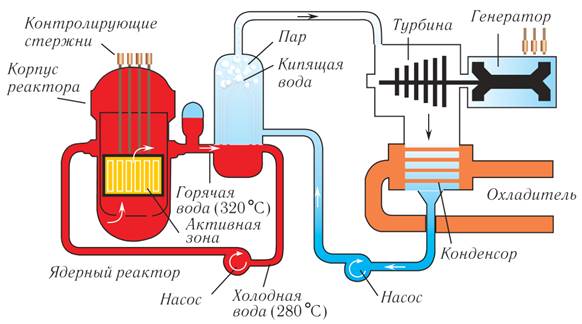

Ядерный реактор имеет пять основных составных частей, изображенных на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема ядерного реактора: 1 — активная зона с твэлами; 2 — замедлитель (тяжелая вода); 3 — система теплоотвода; 4 — стержни управления реакцией; 5 — защитный корпус

1. Активная зона, которая содержит ядерное горючее, находящееся в специальных тепловыделяющих элементах, или твэлах (по первым буквам словосочетания). Твэлы представляют собой очень длинные трубки, проходящие через всю активную зону реактора. Именно в них идет цепная реакция. Активная зона окружена отражателем нейтронов, возвращающим их внутрь активной зоны для продолжения реакции. Хорошим отражателем нейтронов является бериллий.

В качестве ядерного горючего используется

три вида радиоактивных изотопов: урана ![]() ,

,

![]() и плутония

и плутония ![]() .

.

2. Замедлитель быстрых нейтронов (графит, тяжелая вода, бериллий, оксид бериллия, гидриды металлов, органические жидкости). Средняя энергия нейтронов, появляющихся в реакторе, около 2 МэВ. Если энергия нейтронов меньше 0,1 эВ, то их называют тепловыми, так как их скорости близки к скорости теплового движения, модуль которой 2,2‧103 м/с. Если энергия нейтронов больше 0,1 МэВ, а модуль их скорости порядка 107 м/с, то нейтроны называют быстрыми. Промежуточная область энергий отведена промежуточным (резонансным) нейтронам. Замедлитель эффективно отбирает энергию у быстрых нейтронов, рождающихся в реакции деления. (Вспомните столкновение двух тел одинаковой массы.) Нейтроны замедляются (отсюда и название вещества — замедлитель) до энергий порядка долей электронвольта.

Под действием медленных (тепловых)

нейтронов делятся лишь достаточно редкие в природе изотопы урана ![]() , в то время как гораздо более

распространенные изотопы

, в то время как гораздо более

распространенные изотопы ![]() поглощают

тепловые нейтроны без деления на осколки. При каждом акте деления

поглощают

тепловые нейтроны без деления на осколки. При каждом акте деления ![]() выделяется в среднем W = 170 МэВ в

виде кинетической энергии разлетающихся осколков. Делящиеся под действием

тепловых нейтронов изотопы

выделяется в среднем W = 170 МэВ в

виде кинетической энергии разлетающихся осколков. Делящиеся под действием

тепловых нейтронов изотопы ![]() ,

, ![]() в природе не встречаются и

получаются искусственным путем.

в природе не встречаются и

получаются искусственным путем.

В реакторах на быстрых нейтронах

используются урано-плутониевый цикл, в котором ядро ![]() превращается

в ядро

превращается

в ядро ![]() , и ториевый цикл, в котором ядро

, и ториевый цикл, в котором ядро ![]() превращается в ядро

превращается в ядро ![]() .

.

Ядра изотопов ![]() могут

делиться только под действием быстрых нейтронов. Однако основной реакцией при

взаимодействии с нейтронами является захват нейтрона, после которого они

самопроизвольно превращаются в ядра изотопов

могут

делиться только под действием быстрых нейтронов. Однако основной реакцией при

взаимодействии с нейтронами является захват нейтрона, после которого они

самопроизвольно превращаются в ядра изотопов ![]() :

:

![]() .

.

Полученные

изотопы ![]() являются практически стабильными,

так как их период полураспада Т1/2 = 24400 лет. Плутоний

являются практически стабильными,

так как их период полураспада Т1/2 = 24400 лет. Плутоний ![]() по способности к взаимодействию с

нейтронами похож на изотопы урана

по способности к взаимодействию с

нейтронами похож на изотопы урана ![]() . При захвате

нейтрона ядро плутония делится и испускает в среднем 3 нейтрона, которые

способны поддерживать развитие цепной реакции.

. При захвате

нейтрона ядро плутония делится и испускает в среднем 3 нейтрона, которые

способны поддерживать развитие цепной реакции.

Под действием быстрых нейтронов ядра

изотопов тория ![]() также самопроизвольно

претерпевают цепочку распадов, превращаясь в ядра изотопов

также самопроизвольно

претерпевают цепочку распадов, превращаясь в ядра изотопов ![]() :

:

![]()

Изотопы урана ![]() также

являются практически стабильными, так как их период полураспада Т1/2 =

162000 лет, но они делятся тепловыми нейтронами.

также

являются практически стабильными, так как их период полураспада Т1/2 =

162000 лет, но они делятся тепловыми нейтронами.

Таким образом, захват быстрых нейтронов

изотопами ![]() и

и ![]() позволяет

осуществлять воспроизводство ядерного горючего

позволяет

осуществлять воспроизводство ядерного горючего ![]() и

и

![]() .

.

Ядерный реактор на быстрых нейтронах

выполняет одновременно две функции — производство энергии и воспроизводство

ядерного горючего. Именно поэтому он называется еще реактором-размножителем

(бридером). Кроме того, в нем можно использовать в качестве горючего не только

редкие в природе изотопы урана ![]() , но и гораздо

более распространенные изотопы урана

, но и гораздо

более распространенные изотопы урана ![]() .

.

В связи с тем, что запасы естественно

делящихся радиоактивных изотопов ограничены, возможность осуществления

процессов производства ядерного горючего ![]() и

и

![]() в реакторах на быстрых нейтронах

имеет принципиальный характер для будущего ядерной энергетики. Помимо того,

ядерные реакторы на тепловых нейтронах способны «сжечь» только 0,5—1 % урана.

Применение реактора-размножителя позволяет увеличить эффективность

использования горючего в десятки раз.

в реакторах на быстрых нейтронах

имеет принципиальный характер для будущего ядерной энергетики. Помимо того,

ядерные реакторы на тепловых нейтронах способны «сжечь» только 0,5—1 % урана.

Применение реактора-размножителя позволяет увеличить эффективность

использования горючего в десятки раз.

3. Система охлаждения — теплоноситель (для отвода из активной зоны реактора выделяющейся в ней энергии) — вода, газы, жидкий натрий. Вода нагревается стенками твэлов до температуры 300 °С и под давлением порядка 107 Па (100 атм) выводится из активной зоны. Далее вода превращается в пар и направляется к паровым турбинам для генерации электрической энергии.

4. Система регулирования — устройство для обеспечения возможности управления цепной реакцией. В системе регулирования используются кадмий, бор. Это так называемые поглотители — вещества, активно поглощающие нейтроны. Если стержни с поглотителем ввести в активную зону, то коэффициент размножения нейтронов уменьшается. И наоборот, выведение стержней из активной зоны увеличивает коэффициент размножения. Этим и достигается управление реакцией. Обычно это делается автоматически. В случае внештатных ситуаций предусмотрена ручная регулировка погружения стержней.

5. Система безопасности — оболочка из бетона с железным наполнителем (для защиты окружающего пространства от ионизирующего излучения компонентов топлива и продуктов ядерной реакции).

Ядерные реакторы различаются по типу используемого ядерного горючего, замедлителя и теплоносителя.

Выработка электроэнергии, основанная на использовании управляемой ядерной реакции, производится на атомных электростанциях (АЭС) (рис. 3).

Преимущества атомных электростанций:

1) не потребляют кислород и органическое топливо;

2) отсутствует загрязнение окружающей среды золой, серой и другими продуктами сгорания органического топлива.

Опасные факторы воздействия АЭС на окружающую среду:

1) нарушение теплового баланса в окрестностях АЭС;

2) радиоактивные отходы;

3) радиоактивное загрязнение местности;

4) опасность экологических катастроф.

Рисунок 3. Схема атомной электростанции с герметичным водяным контуром охлаждения

Первая в мире атомная электростанция была построена в СССР в г. Обнинске и дала ток 27 июня 1954 г.

Всем

известно о катастрофе, произошедшей на 4-м блоке Чернобыльской атомной станции

в апреле 1986 г. В результате нарушения технологических процессов произошло

перегревание активной зоны. Последующий за этим взрыв разрушил оболочку

реактора. Большое количество радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу.

Кратковременному заражению короткоживущими изотопами подверглись огромные

территории. Долговременное заражение сделало невозможными для проживания тысячи

квадратных километров территории Беларуси, России и Украины, где выпали

наиболее опасные изотопы стронция ![]() (период

полураспада 27,7 года) и цезия

(период

полураспада 27,7 года) и цезия ![]() (период

полураспада около 30 лет). Изотопы

(период

полураспада около 30 лет). Изотопы ![]() концентрируются

в костных тканях и костном мозге — органе кроветворения, что приводит к

тяжелейшему заболеванию — лейкемии. А изотопы

концентрируются

в костных тканях и костном мозге — органе кроветворения, что приводит к

тяжелейшему заболеванию — лейкемии. А изотопы ![]() ,

которые накапливаются в мягких тканях организма, испускают γ-излучение,

наносящее значительные повреждения организму.

,

которые накапливаются в мягких тканях организма, испускают γ-излучение,

наносящее значительные повреждения организму.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.