«Танец - это живой язык, которым говорит человек...

Танец требует общения прямого, потому что его

носителем и посредником является сам человек,

а инструментом выражения - человеческое тело»

Мери Вигман

Тема моей работы по самообразованию «Гармонизация эмоционального благополучия детско-родительских отношений средствами танцевально- двигательной терапии».

Aктуaльность дaнной тeмы обусловлена тем, что детско-родительские отношения далеко не всегда несут эмоциональное благополучие.

Многие родители достаточно хорошо осознают недостатки своего воспитания, но очень часто им не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы решить свои проблемы.Педагог и психолог П. П. Блонский отмечал: «Нельзя воспитывать ребёнка, не воспитывая его родителей». Из этих слов и как показывает практика, следует, что в психологическом сопровождении нуждаются не только наши ученики, но и их родители.

В государственном образовательном стандарте образования сделан акцент на психолого-педагогических условиях, включающих «…поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс». Применение ГОСО РК направлено на реализацию принципа единства обучения и воспитания...», что не возможно без взаимодействия с родителями.

Перечисленные документы определяют роль психолога в образовательном процессе и обеспечении психологического благополучия каждого ребенка, создании благоприятных условий для участия семьи в образовательном процессе.

Таким образом, семья, привыкшая к традиционному воспитанию, не может самостоятельно перестроить свою воспитательную среду. Учитывая, что для ребенка на любом возрастном этапе важно внимание семьи, необходимо оказать действенную помощь семье в приобщении к современным условиям воспитания.

В семье создается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, к окружающим людям, к жизни в целом.

В то же время чрезвычайно актуальным, в частности в связи с решением задач воспитания подрастающего поколения, является другой ракурс рассмотрения проблемы: влияние творчества, в частности танцев и музыки, на эмоциональное благополучие в коммуникации. Как показывают результаты многочисленных психолого-педагогических исследований (О. Кон, А. В. Мудрик именно в общении происходит становление человеческой личности, формирование эмоциональной сферы. Описывая роль эмоций в коммуникации, Томкинс выделил десять типов свободы эмоциональной системы. Именно благодаря эмоциям мы выражаем отношения друг к другу и танец как нельзя лучше помогает нам их прочувствовать. Важность танцев для коммуникации документально подтверждается ранними исследованиями, предпринятыми в сфере невербального общения, такими как работы Дарвина (Darwin, 1965).

Сегодня танец используется для выражения человеческих эмоций, мыслей и установок, являясь коммуникацией посредством движения. Жизнь человека с самого рождения связана с музыкой и танцами. Они помогают выражать все эмоции человека и развиваться. На сегодняшний день возрос общественный интерес к методам, оказывающим положительное влияние на организм и психику человека посредством искусства, в том числе танца. Вместе с тем, на практике стало социально важным обосновать влияние методов терапии на эмоциональное благополучие в отношениях между детьми и родителями.

Анализ работ по проблемам взаимодействия педагога-психолога с родителями, с их разносторонностью и несомненной теоретической и практической значимостью, позволил нам выявить существующее противоречие между возможностью использовать методы и формы работы педагога- психолога с родителями и отсутствием систематической работы по реализации такого подхода в организации образования. Общение с различными семьями позволило увидеть, как присутствие творчества в повседневной жизни семьи может помочь в решении трудностей, которые в ней возникают.

Таким образом, не теряющая своей актуальности в современной науке и практике образования проблема взаимодействия педагога-психолога с родителями и ее недостаточная разработанность в психолого-педагогической практике послужили основанием для выбора темы исследования «Гармонизация эмоционального благополучия детско-родительских отношений средствами танцевально- двигательной терапии».

Цель исследования заключается в выявлении и обосновании теоретических и методических основ системы работы педагога-психолога с семьями учащихся направленной на коррекцию эмоционального благополучия детско-родительских отношений, а т.ж. разработке и реализации на этой основе программы и методических рекомендаций, обеспечивающих эффективность этого процесса в школе.

Научная значимостьисследования заключается в разработке и апробации программы «Эмоции и 7Я» (с использованием средств танцевально-двигательной терапии)

Методологическую основу исследования составили:

- вопросы консультирования семьи: А.Я.Варга, А.Н.Елизаров и др.;-

Кроме того, теории: позиции и роли, лидерство в семье: З.Фрейд, А.Адлер, С.Макаренко и др.; аспекты межличностных и семейных отношений А.Н.Волков, Л.Я.Гозман, М.Палаццолли и др.. развитие учения В.Райха о мышечно-эмоциональных блоках, методика танцевальной терапии Мэрион Чейз.

Методы исследования, используемые для решения поставленных в исследовании задач:

- теоретические: анализ психолого-педагогической и методической литературы; интерпретация, обобщение передового психолого-педагогичес-кого опыта и массовой практики;

- эмпирические: диагностические задания и стандартизированные методики диагностики; констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты, анализ эффективности результатов опытно-экспериментальной работы (качественный и количественный).

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:

- обоснована психолого-педагогическая необходимость взаимодействия с родителями и детьми;

- раскрыта суть процесса взаимодействия психолог-родитель-ребенок;

- проведен анализ форм и методов работы с родителями и детьми;

Научная новизна исследования заключается в разработке и апробации:

-программы «Эмоции и 7Я» (с использованием средств танцевально-двигательной терапии);

- методических рекомендаций к программе «Эмоции и 7Я»

Практическая значимость исследования состоит в возможности реализации в практике педагога-психолога школы:

-программы «Эмоции и 7Я»;

- методических рекомендаций к программе «Эмоции и 7Я».

Обобщение передового педагогического опыта позволило разработать содержание и основные направления опытно-экспериментальной работы по разработке и внедрению в учебно- воспитательный процесс школы программы «Эмоции и 7Я» (с использованием средств танцевально-двигательной терапии); которая проводилась на базе КГУ «Калиновская ОШ» Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. В экспериментальном исследовании приняли участие 20 родителей. Исследование проходило в 3 этапа:

I этап Констатирующий эксперимент (январь 2019 год)

Цель: выявление родительского отношения, родительских установок, и наклонностей родителя к определенному стилю воспитания; степень гармоничности отношений с ребенком, возможные трудности и их причины; определение степени проявления заботы родителей по отношению к собственному ребёнку и эмоциональное благополучие в детско-родительских отношениях.

Для диагностики использованы следующие методики: Тест - опросник родительского отношения (А.Я Варга, В.В. Столин), «Мера заботы».

Вывод: таким

образом, на основании результатов диагностики констатирующего эксперимента,

сопоставляя результаты диагностических методик, направленных на выявление

уровня детско-родительских отношений и уровня внимания, суммируя полученные

данные, мы обнаружили нарушения в детско-родительских отношениях и в уровне

достатка внимания, которые оказывают влияние на эмоциональное состояние детей у

участников ЭГ.

Следовательно, необходима работа по гармонизации детско-родительских

отношений, а именно разработка программы, включающая в себя систему занятий,

направленных на развитие и гармонизацию детско-родительских отношений в семье.

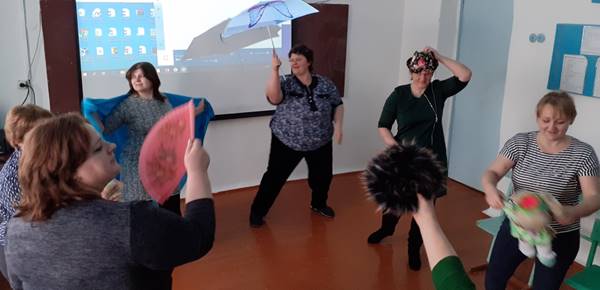

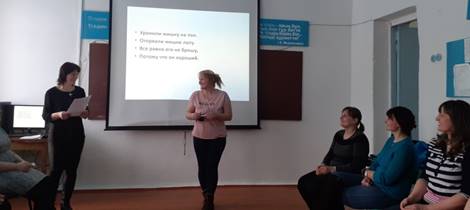

II этап Формирующий эксперимент (февраль- апрель 2019 г.)

Его цель: разработка и внедрение специально разработанной по итогам первого этапа исследования психолого-педагогической программы «Эмоции и 7Я» (с использованием средств танцевально-двигательной терапии).

Материал программы основан на тренингах. Разнообразные формы и методы, используемые в работе, направлены на развитие и гармонизацию детско-родительских отношений в семье.

Разработаны ожидаемые результаты реализации программы, функции тренингов, методы и формы работы, применяемые в программе, структура тренинга.

Срок реализации программы 2 месяца. Программа рассчитана на 8 часов (1 раз в неделю). Продолжительность занятия 80-120 минут.

Структура тренинга

I этап – разогрев

Упражнение «Лови ритм»

Упражнение «Боди джаз»

Упражнение «Больше всего я хочу, чтобы…»

II этап – основная деятельность

Упражнение «Театр руками»

Упражнение «Огонь и лед»

Упражнение «Общий

танец с предметом»

Упражнение

«Коллективный рисунок»

Упражнение «Групповой танец»

III этап – завершение

Упражнение «Моя проблема в общении»

Завершение «Я сейчас хочу сказать…» «Свеча пожеланий»

III этап Контрольный эксперимент (май 2019 год).

Цель: проверка эффективности формирующего эксперимента.

Для выявления изменений в родительских отношениях и уровне внимания использованы те же методики, что и при констатирующем зэксперименте.

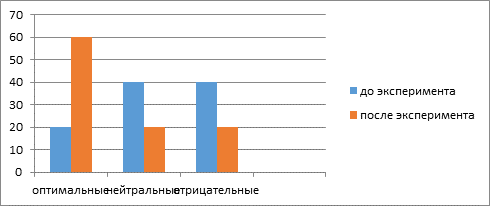

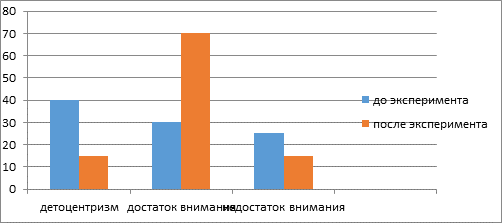

Анализ результатов на основе практической творческой деятельности выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма результатов групповой диагностики с использованием диагностики детско-родительских отношений.

Рисунок 5. Сравнительная диаграмма результатов групповой диагностики с использованием методики «Мера заботы»

Данный эксперимент позволил сделать определенные выводы:

- включенность родителей в систему целенаправленной работы по психолого-педагогической программе «Эмоции и 7Я» помогла снять напряженность в детско-родительских отношениях, сформировать знания у родителей о психолого-педагогических особенностях детей, устранить отрицательные эмоции, установить доброжелательное, чуткое отношение к детям со стороны родителей и доказать родителям, что семья – это единый организм.

Подводя итог, можно сказать, что метод танцевально-двигательной терапии актуален в наши дни. Он привносит много полезного, помогает психологам, педагогам, воспитателям, родителям и конечно же самому ребенку справиться с возникающими трудностями во взаимоотношениях.

Танцевально-двигательная терапия позволяет проработать и изменить эмоциональный фон в детско-родительских отношениях, установить благоприятные межличностные отношения.

Методические рекомендации по использованию методики танцевально-двигательной терапии.

С помощью ТДТ можно:

- восстановить нормальное кровообращение;

- сбросить накопившуюся усталость за день или неделю;

- укрепить мышечный корсет - необходимое условие для хорошей осанки в школе;

- развить межличностное групповое взаимодействие;

- контролировать свои действия, замедляя и ускоряя их, прерывая и переключая внимание с одного действия на другое;

- общаться с другими детьми и взрослыми без смущения и стеснения;

- создать ситуацию эмоционального комфорта, позитивного самоощущения;

- снять эмоциональное и мышечное напряжение;

- слаженные, ритмичные движения обладают колоссальным терапевтическим эффектом; особенно значим эффект многократно повторяющийся ритмического или мелодического оборота.

Техники танцевальной терапии

1. Спонтанный, неструктурированный танец для самовыражения и выражения отношения к чему или кому-либо.

2. Круговой танец. Использование кругового танца занимает в танцевальной терапии особое место, в силу того что круговой танец – это сознание первобытного человека. Круговой групповой танец выполняет такие функции, как снижение тревожности и сопротивления; становление чувств общности, сопричастности; развитие внутригруппового единства и межличностных отношений.

3. Аутентичное движение. Аутентичное движение, с одной стороны, считается одним из методических приемов танцевальной терапии, который представляет собой внутренне направленные движения, во время выполнения которых тренер выступает в роли наблюдателя. А с другой стороны, аутентичное движение – метод аутентичного движения, способствующий выражению разнообразных аспектов.

Подходы и методы в ТДТ

Основные методические приемы и техники танцевальной психотерапии выделены Т. А. Шкурко:

- использование спонтанного, неструктурированного танца как способа самовыражения и выражения отношений (X. Лефко);

Например: упражнения «Огонь и лёд», «Костер»

- использование кругового группового танца, где он выполняет функцию внутригруппового единства и межличностных отношений (А. Ноак);

Например: упражнения «Хровод», «Хулиган», «Театр рук», «Групповой танец» и т.д.

- аутентичное движение, где один человек с закрытыми глазами двигается в присутствии другого, руководствуясь внутренним миром и ощущениями (С. Мусикант);

Например: упражнения «Доверься мне»

- целенаправленный выбор музыки, которая должна стимулировать и поддерживать свободную импровизацию и межличностное взаимодействие (К. Стантон);

- ритмическая групповая активность, представляющая собой совместное движение членов группы под единый ритм (М. Чейз);

Например: упражнения «Лови ритм», «Охота»

- эмпатическое принятие партнера посредством «отзеркаливания» его движений (К. Рудестам);

Например: упражнения «Тень», «Зеркало», «Ведущий и ведомый»

- экспериментирование с движением и прикосновением, что позволяет осознать причины собственной ригидности и ограниченности (Р. Лабан), а также изучить потребность в контакте, поддержке, любви (Д. Мак-Нили);

Например: упражнения «Водоросли»

- техники работы с «мышечным панцирем», позволяющие добиться естественной свободы движений (М. Фельденкрайз);

Например: упражнения «Боди джаз», «Надувная кукла»

-использование невербальных ритуалов для создания в группе определенного настроя, осознание участниками целостности группы (М. Стейнер);

Например: упражнения «Костер»

- целенаправленный выбор темы танцевальных упражнений, что позволяет выразить через танец всеобщие, универсальные темы и понятия: «добро», «зло», «счастье», «любовь» и т.д.;

Например: упражнения «Танец трех жизней», «Танец с предметом»

- организация различных видов обратной связи в форме обмена переживаниями и чувствами, «подстрочного комментария» к движениям (X. Пейн)

Например: упражнения «Я сейчас хочу сказать», психологический шеринг.

Виды дыхательных упражнений

1) упражнения, характеризующиеся углубленным вдохом и выдохом: достигается это путем рационального сочетания грудного и брюшного дыхания;

Например: упражнения «Сосредоточься на дыхании», медитация

2) упражнения, характеризующиеся определенным ритмом: стабильным (например, «ритмичное дыхание»), замедленным («дыхание с паузами»), ускоренным (например, с частотой до 100–150 дыхательных циклов в минуту).

Например: упражнения «Дыхание на счёт» (5 на вдохе, 7 на выдохе)

3)упражнения, отличающиеся повышенной интенсивностью вдоха, выдох совершается толчком;

Например: упражнения «Ха-дыхание»

4) упражнения, основанные на изменении просвета воздухоносных путей, например «дыхание через одну ноздрю».

Например: упражнения «Дыши по сигналу»

Заключение

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что танцевально - двигательную терапию можно использовать для личного развития и самосовершенствования, для решения конкретных проблем во взаимоотношении. ТДТ используется для того, чтобы создать безопасный телесный образ, а также помогает развитию более привлекательного образа тела, который прямо связан с положительным образом «Я», с самооценкой и эмоциональным состоянием, способствует психологической поддержке.

Основной вывод данной работы состоит в том, что применение этого метода в процессе развития личности не только полезен, но и необходим в силу эффективности его средств.

По результатам проведённого исследования литературных источников, создана программа, которая позволит оптимально и творчески решать психологические задачи, используя ТДТ.

Дальнейшая научно-практическая работа в направлении разработки эффективных методов воздействия посредством ТДТ для различных возрастных периодов представляется особенно интересной.

Подводя итог, мы можем сказать, что метод ТДТ актуален в наши дни. Он привносит много полезного, помогает подростку справиться с возникающими трудностями в развитии. Метод учитывает эмоциональный интерес к восприятию танца. А этот интерес, соответственно, стимулирует вовлечение в мир творчества.

В результате анализа полученных результатов, мы, считаем возможным, сформулировать следующие выводы и предположения:

Проведённое исследование выявило существенную роль ТДТ в межличностном общении.

В целом можно сказать, что цели и задачи исследования выполнены, рабочая гипотеза получила своё подтверждение.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.