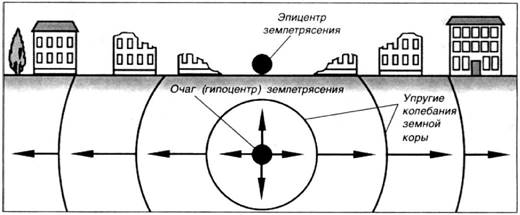

Центр очага землетрясения называется гипоцентром, а его проекция на земной поверхности — эпицентром. Эпицентр и прилегающая к нему область называются плейстосейсмовой зоной. Она характеризуется наибольшим воздействием земле-трясения и самыми большими разрушениями.

Схема тектонического землетрясения

Большинство землетрясений начинается с дрожания земли, нарастающего шума, небольших первых толчков (форшоков), мощного толчка или нескольких толчков, зати-хающих толчков (афтершоков). Продолжительность одного толчка составляет в сред-нем несколько секунд. Во время землетрясения участки земли могут подниматься или опускаться, образуя трещины. Во время землетрясения здания в считанные секунды превращаются в груду развалин, образовавшиеся в земле трещины бесследно погло-щают в себя все, что находится рядом, ломаются и падают опоры электропередачи, сходят с изуродованных рельсов поезда, возникают масштабные пожары.

В течение нескольких минут, часов и даже дней после основного удара землетрясения может наблюдаться большое количество подземных толч-ков различной силы — афтершоков.

После землетрясения в Югославии (1963 г.) в течение двух лет было от-мечено 613 толчков.

1966 г. Ташкент. В течение трех месяцев после основного сейсмического удара было отмечено свыше 600 толчков.

В сентябре 2001 г. на Сахалине во время землетрясения за 4 дня было за-фиксировано более 500 слабых подземных толчков.

Основной поражающий фактор землетрясения — сейсмические волны, рас-ходящиеся от очага во всех направлениях. Скорость распространения продольных волн — около 8 км/с, поперечных — в среднем 5 км/с, поверхностных — порядка

2 км/с. Сейсмологи всего мира узнают о сильном землетрясении примерно через

20-25 мин путем регистрации этих волн специальными приборами — сейсмогра-

фами.

![]()

Впервые догадку о волнообразности землетрясений высказал амери-канский астроном и профессор математики Д. Уинтроп в середине 18 века. Он же предложил вести постоянные сейсмические наблюдения. В 1920 году была создана широкая сеть сейсмических станций, охватывающих всю планету. В ходе проведения систематических исследований удалось уста-новить, что зоны повышенной сейсмической опасности расположены в ме-стах соединения тектонических плит.

Если очаг землетрясения находится на морском дне, это приводит к образованию высоких волн цунами, которые достигают берега и приносят множество бед прибреж-ным территориям. Землетрясения активизируют вулканическую деятельность.

Американский сейсмолог Д. Ф. Рихтер разработал в 1933 году 9-балльную шкалу оценки силы землетрясений, которая основывается на измерении ве-личины энергии, освобождаемой землетрясением в точке происхождения.

Итальянский сейсмолог Я. Меркалли предложил 12-балльную систему оценки интенсивности землетрясений. В ее основу положен принцип оценки силы землетрясения в зависимости от степени разрушений строений и ко-личества погибших людей.

Интенсивность землетрясения зависит от его силы, глубины залегания очага, ка-чества грунтов. Каждое землетрясение сопровождается выделением огромного коли-чества энергии. Для оценки этого показателя используется условная величина — маг-нитуда (М), измеряемая в джоулях (Дж ). Ежегодно на Земле при землетрясениях высвобождается упругая энергия порядка 0,5х109 Дж.

Интенсивность землетрясения измеряется по шкале Рихтера или по Международ-ной сейсмической шкале MSK–64 (шкале Меркалли).

В нашей стране для оценки интенсивности землетрясений принята шкала Меркалли.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.